|

|

|

|

L'eau

de mer - les marais salants |

|

| |

|

Les

salines d'Eres, Ières, d'Hières et d'Hyères |

|

Introduction

Notre ville d'Hyères (initialement

"Eres") a la

particularité de se situer au bord de la mer méditerranée.

Depuis l'antiquité "l'eau de mer" a donc été

exploité d'une façon empirique, puis artisanale pour

en arriver jusqu'à un stade industriel.

|

| Les

besoins

De tout temps, le sel a été un des éléments

irremplaçables pour la nourriture et la conservation des aliments

de l'homme. C'est surtout "le sodium" principal composant

du sel qui est indispensable aux réactions chimiques du corps

humain. Ceux-ci sont évalués à 5 grammes par jour

alors que nous en consommons ... environ 20 grammes.

Le commerce du sel alimentait, non seulement les caravanes du désert,

mais c'était aussi un des moyens d'échange déjà

connu entre les phéniciens et les étrusques et les premiers

"sauniers" de notre côte. Dans la Rome Antique, le sel

était un produit luxeux, à un point tel qu'il servait

à récompenser les soldats. C'est l'origine étymologique

du mot "salaire".

Les

Méthodes

L'eau de mer contient une quantité variable de sel suivant les

mers. Cela va de 10 grammes par litre dans la mer Baltique à

29 grammes par litre pour la mer Méditerranée dans notre

région.

Il existe deux méthodes pour extraire le sel de l'eau de mer:

-- L'évaporation forcée.

On trouve trace de cette méthode sur les côtes saintongeaises

(Charente-Maritime actuelle) dès l'âge

du fer (700 avant JC). Le principe consiste simplement

à remplir d'eau de mer des récipients de terre cuite que

l'on dépose près du feu. A mesure que l'eau s'évapore,

les récipients sont complétés d'eau de mer jusqu'à

ce que ceux-ci soient remplis de sel. Les récipients sont alors

cassés et les blocs obtenus qui sont très compact peuvent

être facilement transportés.

Sur notre commune nous n'avons pas trouvé trace de cette technique

qui semble plutôt correspondre à la satisfaction de besoins

familiaux.

-- L'évaporation lente.

Cette technique est la plus connue. Elle consiste à faire évaporer

naturellement l'eau de mer dans une région ayant à la

fois :

- un fort ensoleillement,

- un bonne ventilation des plans d'eau afin de favoriser un bon rendement,

- des surfaces planes importantes permettant l'aménagement de

marais salants.

- Dans notre commune, toute la zone comprise entre

Les Salines (à l'Est de l'embouchure du Gapeau) et la presqu'île

de Giens a présenté ces caractéristiques. |

Grain de sel

Marais "sauvage" et la

formation de sel - (zoom)

|

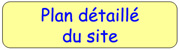

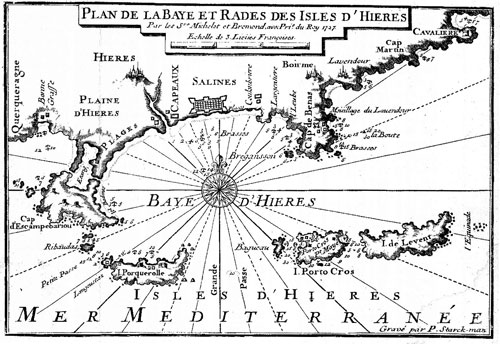

Plan de la "Baye d'Hières"

de 1727 avec la position des SALINES. A cette date on peut observer

un passage

dans le cordon ouest de l'étang du Pesquier qui pouvait éventuellement

éviter aux bateaux de tailles modestes de contourner la Presqu'île

de Giens.

Cette brèche dans le cordon ouest s'est probablement faite

suite à de fortes intempéries.

|

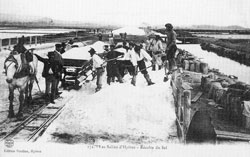

Gravure de la récolte du

sel des "temps anciens"

Gravure de la récolte du

sel des "temps anciens"

|

Historique des salines et marais salants

à Eres, Ières, Hières, Hyères

-- Dans des temps très anciens

L'homme a observé que l'assèchement de certaines flaques

d'eau déposait des cristaux blancs qui avaient certaines propriétés

gustatives et de conservation.

-- Au début du millénaire

Ce sont probablement les grecs, puis les romains qui du temps de "Olbia

- Pomponiana" ont commencé à aménager les

premières tables à l'Est de l'embouchure du Gapeau pour

y recueillir du sel en grande quantité. Les salines "d'Eres"

étaient nées.

Par la suite, Rome tire des bénéfices substantiels de

son sel sur tout son empire et la voie qui part d'Ostie (avant-port

de Rome) vers le Nord, s'appele la "via salaria".

-- Au Xème siècle

Les salines d'Hières

et ses pêcheries sont la propriété des monastères

de Saint Pierre de Montmajour (à proximité d'Arles) et

de Saint Victor (de Marseille) (2).

Les pêcheries se trouvent

alors dans l'étang du Pesquier.

-- Au XIIIème siècle

Les salines s'étendent sur cinq zones (voir carte

ci-dessous):

- Fabrégat (vers St Nicolas Mauvanne -> Vieux

Salins actuels) -> Chapelle St Benoit.

- Maufanguet -> Chapelle Notre Dame du Plan

- Etang long et large [au Palyvestre-> qui est une

déformation de Paluestre, mot lié au palu(d) qui désigne

un marais] -> Chapelle St Michel

- L'Almanarre -> Chapelle St Michel

- Giens ; au lieu dit "le cul de Giens"(à

l'emplacement du marais des Estagnets) dans un courrier de 1265

(3).

C'est la période la plus florissante des salins. Il existe alors

un traité de vente de sel entre les villes de Gênes et

de Hyères.

Après les moines, ce sont les seigneurs de Provence qui tirent

leurs profits du sel en louant ces petites unités de production

à des fermiers. Les bateaux sont souvent chargés de

sel pour les trajets retour afin de ne pas rentrer à vide. Le

chargement de ceux-ci n'est pas facile car il n'existe pas de port dans

la rade qui permette l'accostage de grosses unités. Face à

l'augmentation de la demande, les salins ne peuvent plus fournir les

"gros clients" qui vont alors s'approvisionner ailleurs (2).

Une enquête sur les droits du roi (et comte de Provence) dans

la ville et la vignerie d'Hières en 1332 nous apprend qu'à

cette époque les salines de Guillaume Roque, de Bernard Hugon,

de Jean Baude et d'Aggline et Cardone Malabrieus, situées dans

l'étang long et large (stagno longo et lato) sont abandonnés

"depuis longtemps".

Cette explication "depuis longtemps" ne doit pas nous en imposer

et nous faire croire qu'il s'agit d'un siècle par exemple. En

effet dans un document de 1290 sur les droits perçus aux salines

d'Hières par le roi-comte, nous voyons que les salines de l'étang

long et large sont en pleine activité et d'une importance presque

égale à celle des vieux salins. En effet si, pour ces

dernières salines nous avons relevé (sauf erreur) 31 propriétaires,

l'étang en comptait 19 et l'étang large 4, soit 23 en

tout.

Evidemment les salines de cette époque n'avaient pas de grandes

étendues puisque l'exploitation en était presque familiale.

En effet un document de 1364 nous apprend qu'elles pouvaient varier

de 1680m2 (28 cannes sur 15 cannes) à 73320 m2, soit, pour 7

salines aux surfaces connues, une moyenne de 1,71 ha..

Et pourquoi, direz-vous ces salines au sud du terroir hiérois

ont-elles disparu ? Il est assez facile de répondre, d'une manière

plausible, à cette question. Ces salines étaient fréquemment

inondées par les débordement du Gapeau et du Roubaud (lce

dernier n'avait d'ailleurs pas d'issue à la mer, mais se jetait

directement dans les marais et étangs).

On peut croire que, vers 1300, des inondations plus fortes que d'habitude

rompirent digues et "chaussées", ravinèrent

les tables salantes et que les propriétaires qui devaient lutter

continuellement durent se décourager et abandonner leurs salines.

De la sorte, les Vieux Salins subsistèrent seuls jusqu'à

la deuxième moitié du XIXème siècle, époque

à laquelle une partie de l'ancien étang long fut à

nouveau transformé en salines : les Salins des Pesquiers. L'histoire

n'est-elle pas un recommencement ? (3)

|

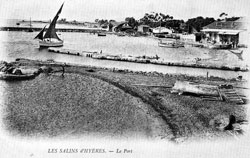

Extrait de plan des Salins Vieux

de 1885

Grandes dimensions : 4000m x 800m - (zoom)

Port des Salins avec le début

de canal qui alimente les salines d'Hières - (zoom)

Martelière de régulation

d'alimentation

du canal des salines d'Hières - (zoom)

Canal d'alimentation des salines

d'Hières

et ses maisons de pêcheurs - (zoom)

Vue globale des salines d'Hières.

Ses formes très irrégulières témoignent

de l'agrandissement progressif des "salins vieux" au fil des

siècles - (zoom)

|

|

-- Au XVIIIème siècle

Avant la Révolution de 1789, l'activité du sel en Provence

nécessite l'installation de sept greniers à sel, dont

un à Hyères. Celui-ci est sous la direction d'un officier

qui surveille l'exploitation,

la production et la vente du sel, dans l'intérêt de l'état.

Notre ville est alors l'un des trois centres les plus importants de

production (l'Aude, la Camargue et Hyères) (2)

-- Au XIXème siècle

* En 1806, la compagnie

Eynard acquiert les 350 hectares des salines d'Hyères afin de

les rénover (Fabrégas-Saint Nicoles -->

les Vieux Salins d'Hyères aujourd'hui).

* En 1822, le cours du Roubaud ne se

jette plus dans l'Etang du Pesquiers. Il est détourné

pour se jeter au port de l'Ayguade.

* En 1848, messieurs Gérard et Chappon (commerçants

à Toulon) achètent l'étang du Pesquier qui

abrite alors une pêcherie.

Ils conservent partiellement cette activité, mais transforment

progressivement l'immense lagune en un salin sur 550 hectares. A cet

effet, ils prélèvent le sable dont ils ont besoin dans

le cordon littoral du tombolo ouest.

Celui-ci verra à ce moment là, sa largeur diminuer d'une

façon

importante et irréversible.

* En 1856, la Compagnie des Salins du Midi achète les salines

d'Hyères à la compagnie

Eynard afin de concurencer

le nouveau salin du Pesquier qui vient d'être aménagé.

C'est à partir de ce moment là que le terme

de "vieux salins" apparaît.

Pour améliorer la productivité de ces derniers, la restructuration

porte essentiellement sur l'unification de la gestion hydraulique.

--

Au XXème siècle

En 1966, la

Compagnie des Salins du Midi devient propriétaire

du site des Pesquiers.

Elle continue progressivement à augmenter la surface des

tables salantes en utilisant la totalité de l'étang pour

concentrer le sel. Cela va d'ailleurs perturber la vie aquatique de

ses habitants car l'eau saumâtre disparaît. (2).

Elle priviligie alors ce dernier site et arrête l'exploitation

salinière des "vieux salins"

à partir de 1970 .... qu'elle reprendra ensuite "symboliquement"

de 1983 à 1995.

La cessation définitive d'activité pour les deux sites

a lieu en 1995 pour des raisons économiques.

La gestion hydraulique minimale est poursuivie jusqu'en 2001.

Au total les deux

sites représentent une superficie totale d'environ 900 hectares

(avec l'espace des Vieux Salins).

Cet ensemble est acheté par le Conservatoire du Littoral en septembre

2001. |

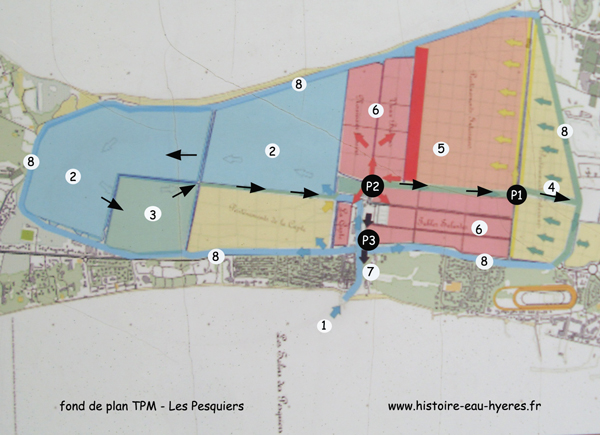

Plan positionnant les aires salines,

les chapelles dont elles dépendaient, les points forts et les

castrum au XIIIème siècle - (zoom)

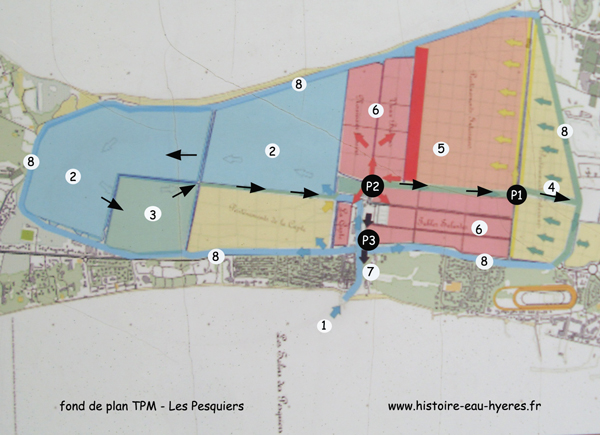

Les "salins neufs" dit

salins des Pesquiers.

Le canal alimente l'étang des Pesquiers qui fait office de

bassin de décantation et de réserve d'eau de mer (2500m

x 1000m). Les tables salantes occupent un espace de 1600m x1600m.

On peut voir la position des 2 machines qui relèvent l'eau

- (zoom)

|

Fonctionnement des

marais salants (1)

La mer est salée à

cause de la dissolution des sels minéraux transportés par

les cours d'eau se jetant dans l'océan il y a des millions d'années.

Les marais salants vont donc consister à réaliser l'opération

inverse afin d'extraire le sel de l'eau de mer. Celle-ci va cheminer dans

de nombreux bassins pour s'évaporer progressivement. Pour 1000

litres qui entrent dans le salin, seulement 110 litres arriveront sur

les tables salantes où se fera la récolte. Il faudra de

nombreux mois et un cheminement d'une dizaine de kilomètres pour

arriver à récolter le sel. Il est à noter que durant

cette opération la majorité des bassins vont se trouver

en dessous du niveau de la mer.

Le plan ci-après schématise le parcours de l'eau de mer

dans les différents bassins avec deux stations élévatoires

P1 (avec un double tympan) et P2 (avec un simple tympan). La station P3

sert à renvoyer à la mer les eaux de vidange (ou exédentaires)

des bassins. Ce schéma de fonctionnement a varié au fur

et à mesure de l'extension du marais salant.

En principe, le marais n'est en eau qu'à partir du printemps. Pendant

la saison froide, le marais est inactif, les exploitants en profitent

pour faire les travaux d'entretien nécessaires.

|

Schéma de fonctionnement

du salin des Pesquiers

Schéma de fonctionnement

du salin des Pesquiers

|

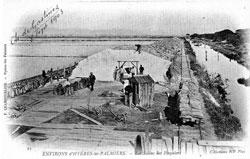

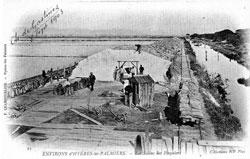

Le passage du gras sert de

prise d'eau pour les marais salants. Le port et le village de

l'Acate (La Capte) n'existe pas encore en 1900 - (zoom -> vue

détaillé des martelières. En arrière,

le canal est couvert sur une surface importante. Il permet de

mettre à l'abri des intempéries les barges qui sont

chargées de sel dans l'attente d'un transbordement dans

les bateaux qui sont ancrés dans la rade (zoom)

Le passage du gras sert de

prise d'eau pour les marais salants. Le port et le village de

l'Acate (La Capte) n'existe pas encore en 1900 - (zoom -> vue

détaillé des martelières. En arrière,

le canal est couvert sur une surface importante. Il permet de

mettre à l'abri des intempéries les barges qui sont

chargées de sel dans l'attente d'un transbordement dans

les bateaux qui sont ancrés dans la rade (zoom)

.

|

"Le tympan" est

le système élévatoire qui permettait de relever

l'eau de l'extérieur vers le centre de la roue d'où

elle repartait vers d'autres tables. Celui du salin d'Hyères

est le seul exemplaire existant en France. (zoom)

"Le tympan" est

le système élévatoire qui permettait de relever

l'eau de l'extérieur vers le centre de la roue d'où

elle repartait vers d'autres tables. Celui du salin d'Hyères

est le seul exemplaire existant en France. (zoom)

|

|

|

-- Le gras - 1

On utilise l'effet de la marée haute (en Méditerranée

40cm maximum) afin de faire pénétrer dans

un chenal nommé "le gras" une certaine quantité

d'eau de mer (concentré à 29 g de NaCl par litre) afin

d'atteindre le niveau souhaité. La manoeuvre se fait au moyen

de martelières (ou vannes).

--

L'étang (ou vasière ou chauffoir)

- 2 et 3

Cette eau de mer va arriver dans

un vaste bassin appelé "l'étang" ou "vassière"

ou "chauffoir" suivant les régions, dans laquelle elle

va se chauffer et commencer à se concentrer. Dans une hauteur

d'eau variable, car la surface n'a pas été nivellée.

Cette eau va décanter toutes ses impuretés. L'étang

contient un volume d'eau suffisant pour alimenter tous les bassins du

marais.

--

Partement (ou cobier ou promenoir)

- 4

Dans le partement extérieur ou la décantation se poursuit,

l'eau continue à monter en température et à s'évaporer

dans une profondeur de 4cm environ.

--

Partements

extérieur

et

intérieurs (ou

fares)

4 et 5

Le circuit de l'eau se faisant par gravité, il est installé

au salin des Pesquiers trois "tympans" dont le role est de

relever l'eau afin qu'elle puisse disposer d'une certaine pente pour

continuer son long circuit dans les partements intérieurs qui

permettent une forte évaporation dans 4 à 5cm d'eau. Ces

machines sont actionnées à la fin XIXème siècle

à l'aide de locomobiles à vapeur, puis ensuite par des

moteurs électriques. Des canaux et des martelières permettent

à un même tympan de relever l'eau pour des circuits différents.

--

Tables salantes (ou oeillets)

- 6

Les tables sont les derniers bassins du circuit . Le fond est parfaitement

aplani et compacté (en fin récolte avant sa remise en

eau). L'épaisseur de l'eau est de 0,5 à 1cm. Celle-ci,

saturée à 260 g de NaCl permet la cristallisation

finale. Le récolte du sel peut avoir lieu.

En suivant son cheminement l'eau aura parcouru entre 10 et 15

km.

--

Canal de vidange - 7

Un canal de vidange permet de collecter toutes

les eaux excédentaires. Il

est important que la dernière des tables puisse être vidé

totalement

en fin de saison pour son nettoyage et sa préparation pour la

récolte suivante.

Des pompes (initialament le tympan n°2) assurent cette fonction

afin d'évacuer cette eau . Actuellement se sont deux vis sans

fin de 1000 m3/h (pompe n° 3) qui relèvent l'eau de 3,88

m pour la rejeter dans le canal de ceinture, en direction de la mer.

Ce système permet de préserver la vie des trés

nombreux poissons, petits et gros) qui se trouvent dans ce circuit d'eau.

--

La canal de ceinture (ou

étier) - 8

Un canal a été creusé

autour des salins afin de les préserver du vol de "sel".

Si aujourd'hui, cela nous semble étrange, durant des centaines

d'années le sel avait une valeur très importante.

Le canal sert également à drainer les eaux pluviales des

terrains environnant qui malheureusement le polluent de différentes

manières et provoquent en période estivale des odeurs

désagréables. |

Panorama sur les tables salantes

avec au premier plan le canal de ceinture qui draine toutes les eaux

pluviales et de vidange des tables salantes. A droite, le futur CD

97 - (zoom)

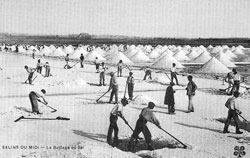

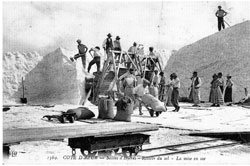

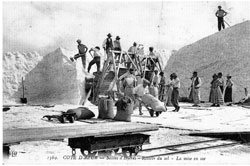

Ramassage et battage du sel -

(zoom)

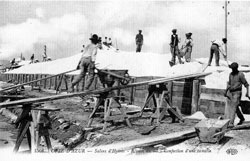

Mise en gerbe du sel sous l'oeil

avisé du contremaître - (zoom)

|

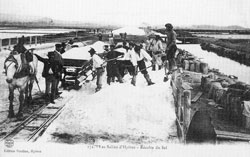

Initialement le transport

du sel pour former les camelles

Initialement le transport

du sel pour former les camelles

se fait à l'aide de couffins - (zoom) |

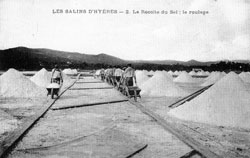

Le "roulage"

à la brouette sur les autoroutes de planches

Le "roulage"

à la brouette sur les autoroutes de planches

pour la récupération des gerbes - (zoom)

|

Un travail d'endurance

et d'équilibre - (zoom)

Un travail d'endurance

et d'équilibre - (zoom) |

|

|

La

récolte

a)

Différents types de sel

a1)

La fleur de sel

La "fleur de sel" est constituée de cristaux fins et

légers flottant à la surface qui doit être ramassé

avec délicatesse. C'est "le caviar du sel".

A Hyères, la fleur de sel ne fût jamais récolté

mais plutôt retiré de la surface de l'eau car elle ralentissait

l'évaporation de l'eau (2)

Celle-ci se fait durant les trois mois d'été

; juin, juillet et août.

a2)

Le

gros sel

C'est le sel courant que l'on va ramasser sur les tables salantes qui

servira soit à la consommation humaine ou industrielle.

b)

Différents types de ramassage

b1)

Avant la mécanisation

-- Jusqu'au début du XXème siècle le battage du

sel se fait à l'aide de pelles et pioches pour constituer des

"gerbes" (tas côniques) ou "mulons"

et le transport à l'aide de couffins.

-- Ensuite vient "le roulage" sur des planches avec les brouettes

qui rassemble le sel afin de constituer des camelles (grands

tas de sel) en montant en équilibre sur des échafaudages.

Lors de cette opération, un premier nettoyage du sel est effecté

afin d'enlever les plus grosses impuretés transportées

par le vent durant la période de séchage. (plumes d'oiseaux,

brindilles etc..)

b2)

Avec la mécanisation

-- Le sel va être rassemblé "en ligne" toujours

à l'aide de pelles et pioches et des wagonnets sur rails vont

permettre de ramener le sel vers le lieu de stockage central.

-- Un ensemble motorisé, d'abord tracté, puis poussé,

nommé "la favouille" permettra de ramasser le sel et

de le vider directement dans une remorque à l'aide d'un tapis

roulant. Il est à noter qu'à ce type de ramassage le fond

est détérioré par le roulage des véhicules.

c)

Différents stockages

c1)

Avant la mécanisation

Le

sel est stocké en bordure et tout le long des tables salantes

que l'on va ensuite recouvrir de tuiles pour protéger le sel

des intempéries (pluies à action dissolvante, poussières,

sable etc..). Le conditionnement se fera sur place.

c2)

Avec la mécanisation

--

Après le détoiturage des camelles, les wagonnets tirés

par les chevaux vont commencer à diminuer la pénibilité

des travaux en ramenant le sel à un point de conditionnement

central.

-- Les wagonnets tirés par un tracteur sur rail amènent

directement le sel au pied de l'échelle de levage qui va créer

l'immense camelle en arc de cercle qui marquera notre paysage.

d)

La main d'oeuvre

-- La main d'oeuvre saisonnière italienne est initialement constituée

de 300 personnes environ. Ces ouvriers qui vivent dans des cabanes de

fortune ne font pas bon ménage avec les ouvriers locaux.

-- Vers 1990, la mécanisation diminuera à 30 personnes

le personnel nécessaire à la récolte pour une même

production.

Sur le site des Pesquiers, la production moyenne se situe à environ

20000 tonnes de sel par an. S'il y a des orages en juillet-août

la production peut fortement diminuer.

A l'âge d'or des Vieux Salins, la production était

également de l'ordre de 20000 tonnes par an (2).

La

douane et les gabelles

La douane prélève un impôt pour le sel exporté

qui est bien inférieur à celui perçu sur le sel

vendu pour la consommation locale.

Le sel réservé à la consommation humaine est vendu

beaucoup plus cher que celui pour les besoins industriels. Afin d'éviter

la fraude, il est ajouté différents produits au sel industriel

afin de le rendre impropre à la consommation humaine.

Un douanier est en permanence sur le site afin d'éviter toute

fraude. |

Stockage du sel en camelles -

(zoom)

Une partie du transport peut aussi

se faire par

wagonnets sur rail avec traction hippomobile - (zoom)

Après le démontage

de la couverture des camelles,

préparation de la commercialisation du sel - (zoom)

Douanier en surveillance dans

les salins de St Nicolas

(zoom)

|

La

commercialisation

Les camelles sont détoiturées une à une afin de

réaliser le pesage et la mise en sac du sel (au pied même

de la camelle) pour sa commercialisation. Les sacs sont chargés

sur des wagonnets, qui sont amenés jusqu'au ponton d'embarquement

situé à proximité de la prise d'eau du canal (port

actuel de La Capte).

Le sel brût en vrac est chargé sur des barges qui sont

remorquées jusqu'aux navires pour être transbordé

dans les soutes. Le faible tirant d'eau ne permettait pas aux gros bateaux

de venir jusqu'au ponton. Dans le secteur de l'Ayguade plusieurs

tentatives de construction d'un "vrai port" n'aboutiront

jamais.

Les trois quarts de la production est alors exporté.

Une partie sert cependant à la fabrication de soude artificielle

réalisée sur les îles d'Hyères

(Porquerolles et Port-Cros).

Progressivement le train (chargement à l'Almanarre) puis

les camions remplaceront les bateaux pour le transport du sel (2). |

Photo prise en haut du Mont Blanc

???

Non ! Simplement sur une camelle en cours de

débitage aux salins des Pesquiers - (zoom)

|

Débitage du sel

brût et mise en sac - (zoom)

Débitage du sel

brût et mise en sac - (zoom) |

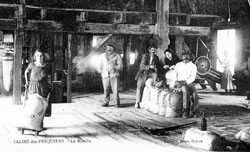

Broyage du sel au moulinet

et finalisation des sacs - (zoom)

Broyage du sel au moulinet

et finalisation des sacs - (zoom) |

Le sel est chargé sur les wagonnets - (zoom) |

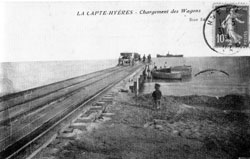

Ponton d'embarquement

du sel sur les bateaux à La Capte - (zoom)

|

La barque est chargée à partir du ponton

- (zoom)

|

Le treuil du bateau remplit les cales à partir

du

chargement de la barque - (zoom)

|

|

Cartes

postales issues essentiellement de la collection de Jean-Luc

Delcroix

dont certaines ont été diffusées le samedi

11 mars 2006 dans l'émission de

FR3 Méditerranée - Le Magazine du Littoral Méditérannéen

- "La Belle Bleue"

proposé par Louis AUBERT et Jean-Louis BOUDART réalisé

par Eric PIO.

Ci-dessous une image "souvenir" du générique

de fin d'émission sur lequel nous avons eu le plaisir

de figurer.

Générique

de fin d'émission - (zoom)

(1) Informations

recueilles sur le site :

http://www.ac-rennes.fr/

(2) Informations verbales de M. SIMO Marc

(TPM)

(3) Extrait de presse de Gustave ROUX (Médiathèque

d'Hyères)

|

|

Quelques

images de la "mécanisation" progressive

de l'exploitation des salins

|

|

|

|

LA

GESTION DES SALINS D'HYERES AUJOURD'HUI

|

|

|

|

|

Compléments d'informations sur les sites :

- du conservatoire

du littoral

|

|