|

|

|

|

|

L'eau

des marécages d'Hières

création et dessèchement |

|

|

Le

cours du Gapeau à travers les âges |

|

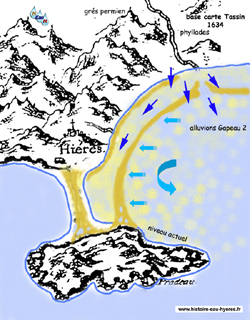

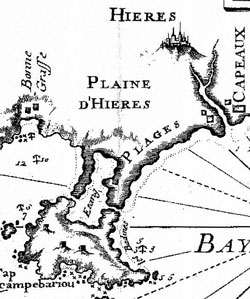

La constitution des marécages et des cordons littoraux résultent

essentiellement des apports des alluvions du Gapeau, du Roubaud et du

Pansard qui au fil des millénaires ont "rempli" la

rade d'Hières sur environ 15 kilomètres (repère

sur côte -50 mètres de la carte géologique).

M. Lutaud, professeur de Géographie physique à la Sorbonne,

a réalisé une étude sur les alluvions du Gapeau

et de son principal affluent, le Réal Martin. Il a ainsi démontré

que le Gapeau passé initialement par la cuvette de La Garde,

puis tournait à l'est, se dirigeait, vers Hières et la

mer, suivant la dépression naturelle entre le massif Paradis-Mont

des Oiseaux et les Maurettes (lit actuel du torrent Le Roubaud).

Les alluvions se jetaient alors dans l'alignement du Palyvestre ; ce

qui "chargea" probablement, en premier lieu, cette zone.

(voir

les détails sur page spécifique "Géologie

- Cours du Gapeau" - Cliquez !)

|

Mise en évidence du niveau

-50 m. qui montre le volume d'alluvions apporté essentiellement

par le Gapeau - (zoom)

Mise en évidence du niveau

-50 m. qui montre le volume d'alluvions apporté essentiellement

par le Gapeau - (zoom) |

|

Variation

du niveau des océans au fil des millénaires

|

|

| Les

carottages effectués dans la glace dans la région de Vostok

ont permis de reconstituer les

variations du niveau des mers au fil des 420 000 dernières années.

Le dernier niveau "haut" des océans remonte à

environ 120 000 ans et la dernière glaciation (niveau bas) à

18 000 ans.

Si le double tombolo existait déja il y a 120 000 ans, il aurait

forcemment subit l'effet de l'érosion durant

les 102 000 ans ou la mer a progressivement baissé son niveau

pour atteindre -125 mètres.

La constitution progressive du

simple, puis du double tombolo est une énigme quand à

sa période de sa formation. Il est cependant certain que le cordon

littoral compris entre l'embouchure du Gapeau et Giens a constitué

en arrière une zone de marécages et d'étangs. Ces

dépots de sédiments n'ont pu se constituer que lorsque

le niveau de la mer s'est trouvé à un niveau voisin de

celui d'aujourd'hui.

Ces périodes se situent :

--- Il y a 5000 ans, ou le niveau de la mer était remonté

à -5 m (-120 m il y a 18000 ans).

(voir

détails sur page spécifique "Géologie - Variation

du niveau des océans" - Cliquez !)

Si des dépots

de sédiments s'étaient constitués au stade actuel

il y a 120000 ans, la baisse du niveau des mers durant la période

qui a suivi, aurait probablement occasioné le ravinement d'une

grande partie de ces sédiments. Là encore l'énigme

reste entière ; on ne peut faire que des suppositions !

|

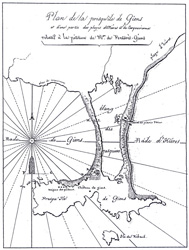

Constitution

du double tombolo et des marécages |

|

Hypothèse

sur la constitution du double tombolo de Giens

- (version mars 2013)

Les carottages effectués

dans la glace dans la région de Vostok ont permis de reconstituer

les

variations du niveau des mers au fil des 420 000 dernières années.

Le dernier niveau "haut" des océans remonte à

environ 120 000 ans et la dernière glaciation (niveau bas) à

18 000 ans.

Si le double tombolo existait déja il y a 120 000 ans, il aurait

forcemment subit l'effet de l'érosion durant

les 102 000 ans ou la mer a progressivement baissé son niveau

pour atteindre -125 mètres.

En

fonction des informations et réflexions détaillées

sur cette page , je n'ai

pas pu résister à la tentation de réaliser une

"simulation" de ce qui "aurait pu se passer" il

y a quelques milliers d'années.

Je

vous rappelle que celle-ci n'est qu'une "hypothèse personnelle".

---

Documentation disponible

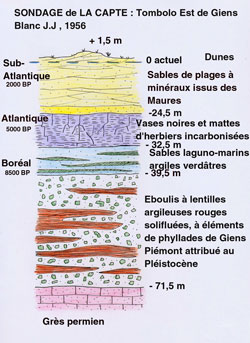

A partir de nouveaux documents (1) établis par BLANC Jean Joseph

dont j'ai pris connaissance en ce début d'année 2013,

je revois mon hypothèse afin que celle-ci soit cohérente

avec ces dernières informations.

Je vais utiliser pour cela :

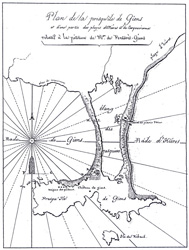

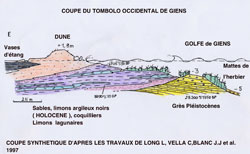

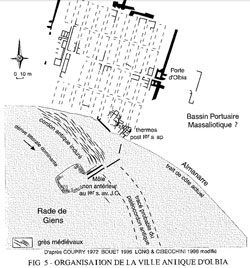

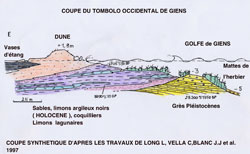

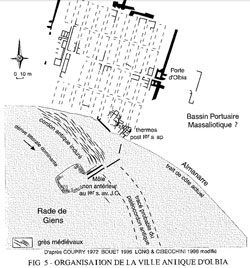

-- Plan A - Une coupe de terrain réalisée à partir

d'un sondage au milieu du tombolo ouest,

-- Plan B - Un plan illustrant la présence d'un cordon antique

induré devant l'ancienne cité d'Olbia,

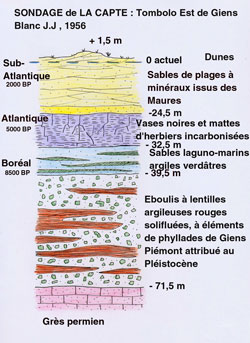

-- Plan C - Une coupe de terrain dessinée après la réalisation

d'un forage au village de La Capte sur le tombolo Est.

-- Plan D - Une coupe en travers du lit du Gapeau au niveau du quartier

du Moulin Premier.

-- Plan E - Un plan illustrant la présence de "paléo-chenaux"

dans le prolongement du Gapeau et du Pansard.

---

Réflexions

Si nous nous positionnons dans le temps à -11 000 ans.

-- Pour le tombolo Ouest nous avons des grés indurés datant

de 28 000 BP qui nous indiquent une arête rocheuse entre l'Almanarre

et Giens sous 3 mètres d'eau environ. (plan A et B)

-- Pour le tombolo Est nous trouvons sur le plan C :

---- du grés permien à partir de -70 mètres (250

Ma BP),

---- des éboulis à lentilles argileuses rouges de 40 à

70 mètres (de -12 000 BP à - 3 Ma BP).

---

Première conclusion

Les

différents sondages nous apportent la preuve que le double tombolo

dunaire s'est constitué durant la dernière remontée

des océans. (- de 18 000 ans). Celui-ci est donc tout rescent

..... par rapport aux périodes géologiques.

---

Apport des alluvions

Il est écrit ans certains documents que

le Gapeau se jetait à une certaine époque dans le "Port

de Toulon". Si nous observons la carte des fonds marins en ce lieu,

nous constatons que la

ligne des -30m se situe juste au niveau de la digue du port et à

seulement 400m du rivage au large du Cap Brun et du Bou Rouge alors

qu'elle est à 3000m du tombolo ouest. Si le Gapeau s'était

jeté dans le port durant quelques milliers d'années, la

grande rade aurait probablement était remplie comme du côté

d'Hyères. Sauf informations

contraires, il peut être considéré qu'il

n'y a aucun cours d'eau important qui puisse apporter des alluvions

en provenance du côté de Toulon. Je considère alors

que tous les dépôts constituant les tombolos proviennent

donc du côté Est d'Hyères.

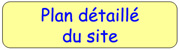

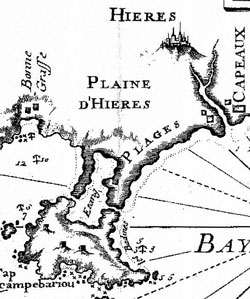

Afin d'essayer de reconstituer

la chronologie de la formation du double tombolo, j'ai utilisé

comme base de travail une carte de 1638 qui est la plus ancienne et

la plus précise, à ce jour en ma possession ..... pour

l'époque. Les proportions ne sont que très approximatives,

mais c'est le principe que nous recherchons !

Afin d'essayer de reconstituer

la chronologie de la formation du double tombolo, j'ai utilisé

comme base de travail une carte de 1638 qui est la plus ancienne

et la plus précise, à ce jour en ma possession .....

pour l'époque. Les proportions ne sont que très approximatives,

mais c'est le principe que nous recherchons !

*

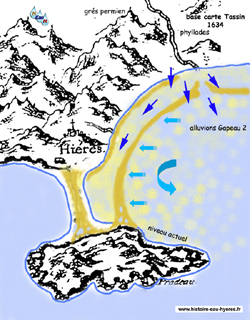

Plan n°1 - Nous sommes il y a 11000 ans, le

niveau de la mer qui remonte progressivement, est environ à

la côte -50 m. qui correspond globalement à la fin

des dépots des éboulis à lentilles argileuses

sous le tombolo Est (plan C). Le terrain émergé à

ce moment là, remonte progressivement jusqu'au grés

induré du tombolo Ouest. Le Gapeau commence à remplir

son sillon d'érosion en apportant des alluvions en abondance

(plan D) et remplit également les paléo-chenaux (plan

E). Le Pansard et le

Roubaud y contribuent également.

La coupe du lit du Gapeau (plan D), nous montre que le sous sol

profond en rive droite est du grés permien, alors que la

rive gauche est constitué de phyllades avec une faille à

la jonction des deux.

--- la ligne bleu schématise les rivages au niveau -50 m.

[hors alluvions -> rocher brut supposé] par rapport à

aujourd'hui = BP --> before present. Le plan F ci-dessous met

en évidence le volume des alluvions apporté par le

Gapeau entre la Pointe de Carqueiranne et le Cap Bénat.

--- La zone" alluvions Gapeau 1", schématise les

apports

fait par le Gapeau à son stade primaire lorsqu'il arrivait

par la dépression de Saint Jean, bien avant les dernières

ères glaciaires. Ces dépots constituent probablement

la sous couche de tout ces apports.

--- La zone "alluvions Gapeau 2", schématise les

apports fait par le Gapeau à son embouchure actuelle et qui

se sont supperposés aux précédents.

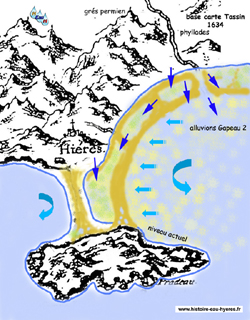

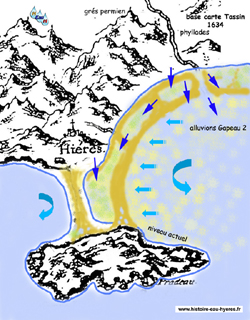

* Plan n°2

--- Les alluvions constitués de sables laguno-marins et d'argiles

versâtres sont progressivement poussés vers l'ouest

en direction de l'arête rocheuse située entre l'Almanarre

et Giens durant la période de 8 500 BP à 5 000 BP

pour faire des dépots jusqu'au niveau -30 mètres environ.

Sous l'effet des vagues, ces alluvions ne se déposent pas

à l'horizontale, mais légèrement en pente,

comme le sable actuel.

|

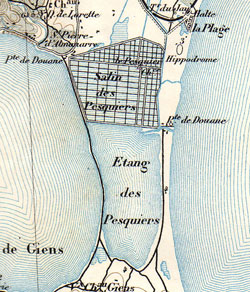

Ce plan de 1814 figure bien le

double tombolo. Curieusement le cordon ouest est relativement large

par rapport au côté Est - (zoom)

Plan A - coupe sur sondage - (zoom)

Plan B - cordon antique induré - (zoom)

Plan C - coupe sur forage tombolo Est - (zoom)

|

Plan n° 1

- (zoom)

|

Plan n° 2

- (zoom)

|

*

Plan n°3

---

De 5 000 BP à 2 000 BP nous trouvons des vases noires et

mattes d'herbiers incarbonisées :

----- sous le tombolo Est : sur une épaisseur de 15 mètres

( niveau -25 mètres) --> plan C

----- sous le tombolo Ouest : sur une épaisseur de 3 mètres

(niveau zéro). --> plan A

Durant cette période, la vitesse de montée des océans

a nettement ralenti et l'érosion des reliefs semble avoir

été limitée.

Nous constatons une

dénivelé de 25 mètres entre les alluvions

des deux tombolos qui sont espacés de 1500 mètres.

Cela représente donc une pente de 1,5 cm/mètre ;

ce qui peut sembler cohérent.

----- les vents d'Est amènent progressiment du sable sur

l'ensemble de l'arête rocheuse du tombolo ouest (car pas

de possibilités d'apports de matériaux par l'ouest).

----- Au nord de la presqu'île de Giens, une dune en épi

commence à se former sous l'effet des houles d'Ouest et

Est ainsi que des courants perturbés par la presqu'île.

C'est ce qui va constituer la zone marécageuse de l'Estève

(l'étang de l'Estagnets).

* Plan n°4

--- Le sable s'accumule par l'ouest contre le

tombolo ouest et la hauteur de son dépôt augmente

progressivement. Les vents d'Est déplace du sable par dessus

la dune et créent ainsi la plage de "La Manarre"

(Almanarre).

--- Le niveau des océans étant stabilisé,

les alluvions sont "ballotés" alternativement

par les vents d'Est et d'Ouest..

--- Avec la faible hauteur d'eau, les courants marins commencent

à créer l'amorce du tombolo Est à partir

de Giens (voir "comment se forme un tombolo" ci-avant).

--- Les alluvions ramenés par les vents d'Est créent

une dune émergée de part et d'autre l'embouchure

du Gapeau,

--- Le cordon Est commence à bloquer partiellement l'apport

de nouveaux alluvions vers le tombolo Ouest.

|

Plan n° 3

- (zoom)

|

Plan n° 4

- (zoom)

|

*

Plan n°5

--- Les dépôts

d'alluvions continuent à engraisser le cordon dunaire Est

qui finit par faire la jonction avec celui du Gapeau..

--- Les crues du Gapeau commencent à remplir "le couloir"

situé entre la côte et le cordon dunaire Est. A ce

moment là, les eaux peuvent s'écouler vers l'Almanarre

avec celles du Roubaud et se retrouvent emprisonnées entre

les deux tombolos. Cela favorise le dépot de vases d'étangs

(plan A).

--- A partir de ce moment là, le tombolo Ouest est totalement

privé d'apport de nouveaux matériaux et va commencer

à régraisser. Chaque fois "qu'un grain de sable"

sera emporté vers l'Est dans le nouveau marais, il ne reviendra

plus et tous les prélèvements qui seront faits par

l'homme ne feront qu'accélerer le phénomène.

*

Plan n°6

--- Les

quantités d'alluvions apportés par les crues du

Gapeau commencent à créer des zones de marécages.

--- Le cordon dunaire Est continue à s'engraisser,

--- Lors des orages, le Roubaud alimente "l'étang"

qui vient de se former entre l'Almanarre et Giens.

|

Plan n° 5

- (zoom)

|

Plan n° 6

- (zoom)

|

*

Plan n°7

--- Lors des crues du

Gapeau, les marécages sont progressivement comblés

et diminuent de surface.

--- A l'Est de l'embouchure du Gapeau les zones marécageuses

sont progressiment aménagées pour collecter du

sel à partir du début du millénaire par

les grecs puis les romains.

--- A partir de 1480, le Roubaud draine les eaux de fuite du

canal Jean Natte et il est canalisé jusqu'à l'étang

du Pesquier.

*

Plan n°8

--- Plans d'archives de

1638 qui correspond au plan n° 7 de l'évolution du

double tombolo.

|

Plan n° 7

- (zoom)

|

Plan n° 8 de 1638

- (zoom)

|

*

Plan n°9 et 10

Cet extrait de carte de 1727, qui est assez schématique,

met en évidence une particularité à cette

date.

Nous pouvons constater qu'il existe une brèche au travers

de chaque tombolo (plage de "la Manarre" et plage

d'Hyères).

Ces brèches ont probablement été occasionnées

à la suite d'une importante tempête ou un fort

débordement du Gapeau au travers des marécages.

Le percement volontaire d'un canal est fort peu problable, car

à cette époque les

pêcheries dans l'étang faisait l'objet d'une

activité commerciale.

* Plan n°11

37 ans plus tard, sur cet extrait de carte de 1764 nous constatons

que la brèche dans le tombolo Ouest a été

obstruée.

Un canal semble avoir été aménagé

dans le tombolo Est, afin d'évacuer les eaux excédentaires

de l'étang. La bastide des Pesquiers a été

construite au niveau de ce canal. |

Plan n° 9 de 1727-

(zoom)

|

Plan n° 10 de 1764

- (zoom)

|

|

*

Plan n°11

Le plan le plus précis, avant le détournement du Roubaud

en 1822 et le dessèchement des marécages, reste la carte

Cassini relevé sur Hyères en 1778.

On peut notamment observer en partant du sud de la carte :

-- les lacs de La Catte au sud/Est de l'étang du Pesquier,

-- l'étang de Lestève au sud/Ouest de l'étang

du Pesquier (actuel Marais des Estagnets),

-- l'étang de l'Esparre au centre/nord de l'étang du

Pesquier (là ou se jette le Roubaud),

-- l'étang de Rodes au nord/Est de l'étang du Pesquier

(dit étang-long),

-- les marécages des Riolets (au nord de l'étang-long

ou au sud du Ceinturon),

-- la lone du Ceinturon,

-- la lone de l'Estalle,

-- la lone de la Dollieule.

Toute la zone marécageuse

(actuellement ; le Palyvestre, le Ceinturon et l'Ayguade) est vierge

de voie de communication, sauf une vers la Plage et l'autre vers la

bastide du Ceinturon.

Les cordons de sable

des tombolos sont beaucoup plus importants dans la partie sud que

dans la partie nord.

|

Plan n° 11 - Carte Cassini

de 1778 - (zoom)

|

*

Terrassement au Ceinturon

En octobre 2005 des travaux

de terrassement importants ont été entrepris pour

la construction d'une grande piscine au Camping du Ceinturon.

Cela a permis d'examiner la constitution des dépots d'alluvions

sur une profondeur de 3 mètres

Merci à M. Norre qui m'a permis de réaliser ces

photos.

Echantillon de la couche

noire de 3 cm d'épaisseur situé à environ

2,50m. de profondeur. Il est essentiellement composé

de débris végétaux de très petite

taille de couleur noire avec une faible proportion de sable.

Il semble qu'il y ait eu là une crue très particulière,

peut-être après un incendie important - (zoom)

|

Sur cette coupe de terrain

nous pouvons observer que sur 3 mètres de profondeur nous

avons un dépot d'alluvions du Gapeau constitué de

sable fin homogène sans trace de végétaux.

La moitié inférieure se compose d'un sable un peu

"grisatre" avec une couche de 3 cm presque noire ! -

(zoom)

Sur cette coupe de terrain

nous pouvons observer que sur 3 mètres de profondeur nous

avons un dépot d'alluvions du Gapeau constitué de

sable fin homogène sans trace de végétaux.

La moitié inférieure se compose d'un sable un peu

"grisatre" avec une couche de 3 cm presque noire ! -

(zoom) |

|

Travaux

pour assainissement des marécages |

|

Dans de nombreux écrits nous retrouvons trace de maladies et

d'épidémies dues en grande partie à l'environnement

de ces marécages.

Le

livre d'Alphonse Denis, "HYERES - Ancien et moderne" (consultable

à la Médiathèque d'Hyères), nous

apporte des précisions intéressantes sur ce problème

et sur les travaux importants qui ont été entrepris pour

remédier à cette situation.

Je

vais reproduire ci après, à titre d'illustration, quelques

passages essentiels relatifs à ce sujet (à

partir de la page 416). Sur un extrait de plan du cadatre Napoléonien

de 1828, je vais essayer de reconstituer les différentes étapes

de ces importants travaux afin d'en faciliter la compréhension.

En lisant ce texte, n'oubliez pas qu'il a été rédigé

entre 1840 et 1860 environ. |

Voila ce que nous dit Alphonse Denis sur ce sujet :

* Situation jusque vers 1800

"Avec le temps, l'Etang-Long, par suite de la négligence ou

de l'impuissance de ses propriétaires, avait été

peu à peu converti, en grande partie, en un vaste marais dans lequel

les eaux de la mer et les eaux douces provenant du Roubaud et du Gapeau,

se mêlaient en toute liberté ; ce qui donnait lieu, pendant

l'été et l'automne, à la production de miasmes délétères

qui occasionnaient des fièvres endémiques, par lesquelles

la population environnante et, même celle de la ville étaient

décimées. Dans les derniers temps, ce marais ne nourrissait

plus que des sangsues, dont la pêche et la vente occupaient quelques

familles de pauvres gens.

Aucun effort ne fut tenté par l'Administration municipale, pour

porter remède à un état de choses aussi fâcheux

pour la santé publique. Elle se contenta de prescrire l'ouverture

des travaux agricoles à huit heures du matin, en été

comme en hiver, et leur fermeture à cinq heures du soir. C'était

une sage mesure hygiénique, l'expérience ayant démontré

que les effluves marécageuses productrices de la fièvre

intermittente, ont leur maximum de puissance morbifique, avant le lever

et après le coucher du soleil. C'est ce qu'annonce, aux heures

prescrites, le son de la grosse cloche de l'église Saint-Paul.

Cet usage s'est perpétué jusqu'à nos jours (1860

env.), malgré son inutilité actuelle ; il a même

un inconvénient, pendant l'été, c'est de resserrer

la période journalière du travail des champs, entre huit

heures du matin et cinq heures du soir ; c'est-à-dire, pendant

la partie la plus chaude de la journée.

Le seul produit agricole que l'on pouvait retirer des marais, consistait

en herbes palustres de toute sorte, la plupart impropres à la nourriture

du bétail ; mais qui, sous le nom d'apaillons, étaient employées

comme litière, pour les écuries et les étables. Ces

herbages et ceux des terres des Pesquiers, de l'Accapte; du Jail et de

la presqu'ile de Giens étaient affermés à des cultivateurs,

à des éleveurs de bestiaux ou à des marchands de

fourrages, qui payaient, pour ce fermage, une certaine redevance à

la Communauté. Ainsi, dans un « Compte des rentes et revenus

de la Communauté de la ville d'Hyères, pour 1599 et années

postérieures », on lit les mentions suivantes : |

«

En l'année 1600, reçu 8 livres 20 sols, de Nicolas Ranalhe,

rentier des herbages de l'Accapte. — En 1602, reçu 410

livres de Balthazar Mareil, fermier des herbages de la Ville. —

En 1603, reçu 401 livres de Loys Bomhys, fermier des herbages

du Jay. — En 1604, reçu 110 livres de Barthélemy

Boutin, fermier des mêmes herbages, pour la rente des dits herbages.

»

Les descendants de ce dernier existent encore à Hyères

; ils se sont appelés plus tard, on ne sait pourquoi, Boutiny

ou Bottiny, nom que cette famille porte encore aujourd'hui.

Au moment où, en 1689, la communauté d'Hyères avait

aliéné les biens qu'elle possédait sur le bord

de la mer, ces biens étaient loin de se trouver dans une situation

florissante. N'ayant appartenu qu'à une Communauté, l'intérêt

collectif avait eu moins de volonté et de puissance, pour les

améliorer, que n'en aurait eu l'intérêt particulier;

aussi, après l'aliénation, les nouveaux propriétaires,

que l'intérêt personnel animait, changèrent-ils

bientôt le déplorable état de choses que nous avons

signalé. Par l'effet du temps et du travail des hommes, de bonnes

et fertiles terres, telles que le domaine appelé le Palivestre

(Paluestre, Palustris) dont le nom indique l'origine marécageuse,

furent conquises sur les marais, qui furent de plus en plus refoulés

vers la mer.

Cependant, les débordements du Gapeau, enflé par les pluies

d'automne et d'hiver et par tous les petits cours d'eau, torrents et

fossés, découlant des montagnes et collines qui bordent

son parcours, continuaient à ravager les terres qui s'étendent

sur ses deux rives, dans, le territoire d'Hyères. Ces débordements

arrivaient jusqu'à l'étang des Pesquiers; où ils

causaient souvent des ravages considérables."

|

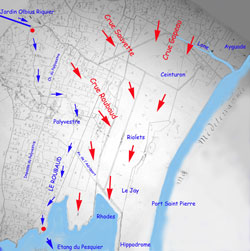

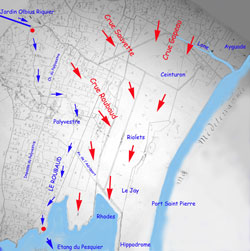

Sur fond de plan de 1828 les flèches

bleues schématisent l'ancien tracé (supposé)

du Roubaud en suivant les alignements des limites de parcelles (5

ans après les travaux). Les points rouges indiquent les anciennes

extrémités connues de cet ancien tracé - (zoom)

|

*

Travaux envisagés vers 1800

"Ce fâcheux état de choses persista longtemps encore,

sans qu'il fût pris aucune mesure, pour maintenir le Gapeau dans

son lit. Mais le préjudice causé aux propriétés

voisines devint tellement grave, qu'au commencement de ce siècle

(vers 1800), la Municipalité d'Hyères,

la Préfecture du Var et le Gouvernement Impérial lui-même

s'en émurent. Sur la plainte des habitants qui voyaient, chaque

année, les propriétés, riveraines de la rivière,

envahies et ravagées par ses débordements, le Préfet

du Var crut devoir organiser d'office, à Hyères, un Syndicat

de propriétaires qui serait chargé de prendre les mesures

nécessaires, pour s'opposer à ces dévastations trop

souvent renouvelées. A la date du 12 mai 1807, le Préfet

Dazémar établit un règlement en 39 articles, qui

déterminait la formation, les pouvoirs et les ressources de ce

Syndicat. Voici les principales dispositions de ce règlement.

« L'Assemblée des

propriétaires intéressés, sous la présidence

du Maire, se formera en Syndicat ; quatre Syndics nommés par l'assemblée

pour quatre ans, administreront les affaires de l'association; une fois

par an au moins, au mois de mai, les Syndics feront la visite des digues

et autres ouvrages nécessaires pour contenir les eaux du Gapeau

dans son lit ; l'association déterminera annuellement, dans son

assemblée du mois d'août, les dépenses à faire

pour l'entretien, la réparation et le renouvellement des digues

et autres ouvrages; il sera établi une cote pour faire face aux

dépenses, laquelle sera répartie sur tous les propriétaires

intéressés, au marc le franc et suivant la contribution

foncière, etc. » : |

Ce

règlement fut approuvé par un décret de l'Empereur,

daté du palais de Saint-Cloud, le 21 août 1807, ainsi conçu

:

« Le règlement proposé par le Préfet du Var,

le 12 mai 1807, tendant à prendre des moyens pour contenir les

eaux du Gapeau, réparer, construire et entretenir les digues

qui défendent la plaine d'Hyères, contre les irruptions

de ce torrent et qui est annexé au présent décret,

sera exécuté dans toutes ses dispositions, comme règlement

d'administration publique. Signé : Napoléon. »

"Ce décret et le règlement qu'il consacre

furent peut-être exécutés dans les premières

années qui suivirent leur promulgation ; mais ils tombèrent

promptement en désuétude, et personne de la génération

actuelle n'en connaît même l'existence. Aussi, le Gapeau

continua-t-il chaque année et continue-t-il encore, de nos jours,

ses débordements, sans que les habitants d'Hyères pensent

à y porter remède et même à s'en plaindre.

Les améliorations qui avaient été obtenues dans

certaines parties des marais et que nous avons signalées précédemment,

n'avaient pas même été tentées sur d'autres;

de sorte, que les miasmes exhalés par ces marais avaient continué,

comme par le passé, d'être, durant l'été

et l'automne, une cause permanente d'infection et de maladies, pour

tout le territoire environnant et pour la ville elle-même."

|

Les flèches rouges schématisent

le passage des crues du Gapeau, Roubaud, Sauvette et autres fossés

à travers les marécages vers l'étang du Pesquier.

Le cordon littoral situé environ 1,00m plus haut que les marécages

empêche les eaux de se déverser à l'Est vers la

mer et les guide au sud vers l'étang - (zoom)

Les flèches rouges schématisent

le passage des crues du Gapeau, Roubaud, Sauvette et autres fossés

à travers les marécages vers l'étang du Pesquier.

Le cordon littoral situé environ 1,00m plus haut que les marécages

empêche les eaux de se déverser à l'Est vers la

mer et les guide au sud vers l'étang - (zoom) |

*

Travaux à l'initiativement de M. Louis Jean-Baptiste Aurran pour

le dessèchement des marais

-- Etat des lieux

"Dans cette situation, un habitant d'Hyères, M. Louis Jean-Baptiste

Aurran, déjà propriétaire d'une portion des terres

et marais du Ceinturon, se proposa d'assainir, en les desséchant,

ces terrains si insalubres. En conséquence, le 16 décembre

1819, il adressa au Préfet du Var, une demande à cet effet;

à l'appui de laquelle il crut devoir signaler que l'insalubrité

des marais dont il se proposait d'opérer le dessèchement,

était telle que l'on avait compté jusqu'à «2000

cas de fièvres paludéennes, dans le cours d'une seule année,

sur une population de 6000 âmes».

De son côté, le Conseil d'Etat, dans son avis du 19 septembre

1821, disait dans un des considérants :

"Que la ville d'Hyères,

où une foule d'étrangers, attirés par la douceur

renommée de son climat, viennent chercher, pendant l'hiver, le

rétablissement de leur santé, a la douleur de voir, pendant

l'été, ses propres habitants forcés de s'expatrier,

pour conserver la leur, et que ceux, qui ne peuvent pas annuellement émigrer,

sont atteints en grand nombre par le fléau des fièvres endémiques,

etc.".

-- Projet de dessèchement

"Devant un pareil état de choses, il n'y avait pas à

hésiter. Aussi, l'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

du Département du Var, le Préfet, dans un rapport du 19

avril 1821, le Directeur général des Ponts et Chaussées,

dans une lettre du 11 février de la même année, le

Comité de l'Intérieur du Conseil d'Etat, dans un avis du

12 janvier précédent, tout le monde approuva le projet de

dessèchement de M. Aurran, comme très avantageux pour la

population de la ville d'Hyères. Un seul homme, un habitant du

pays, M. Dellor, y fit opposition, dans l'intérêt du bétail,

qui pouvait voir diminuer son pacage, si le projet de dessèchement

était exécuté ; et, chose étrange c'était

un ancien maire d'Hyères, qui se montrait plus soucieux du pacage

du bétail que de la santé de ses anciens administrés.

Heureusement que l'Administration supérieure, plus éclairée

et plus humaine, ne tint pas compte de cette singulière opposition

et sur l'avis de l'Ingénieur en chef, qui en démontra facilement

le peu de fondement, on passa outre, et la proposition de M. Aurran fut

favorablement accueillie.

Dans une lettre du 18 avril 1821, M. Aurran avait, en outre, déclaré

qu'il s'obligeait à dessécher le marais des Rhodes, dépendant

de l'étang des Pesquiers, qui avait aussi fixé l'attention

du Comité du Conseil d'Etat. Le Préfet du Var, dans son

rapport précité, avait estimé qu'il y avait lieu

d'accepter la soumission de M. Aurran, concernant le marais des Rhodes.

Mais ce dernier projet n'eut pas de suite; et M. Aurran dut borner son

opération, au dessèchement des marais des Riolets et de

la terre du Jail.

C'est alors que, par un acte du 26 septembre 1821, notaire Arbaud, d'Hyères,

il s'empressa d'acquérir de M. Decheffontaine, successeur de Mme

de Ricard, toutes les terres possédées par ce dernier dans

le quartier, c'est-à-dire, une partie du domaine du Ceinturon,

les Riolets, l'Accapte, le Jail et la Plage-de-Giens; vaste domaine dont

il avait, résolu de dessécher tout ce qui se trouvait à

l'état de marais."

-- Ordonnace royale pour la réalisation

des travaux

Une ordonnance du Roi Louis XVIII, du 13 mars 1822, autorisa l'opération.

Voici cette ordonnance :

Article 1er. - Le Sieur Jean-Baptiste

Aurran est autorisé à faire le dessèchement des marais

dits des Riolets et du Jaïl, situés dans la commune d'Hyères,

département du Var; à charge par lui de présenter,

sous le délai prescrit, le projet détaillé et motivé

du dessèchement général de la totalité des

marais contigus, y compris l'étang des Peschiers.

Article 2. - Ce dessèchement, ayant pour objet de détruire

la cause des fièvres qui règnent annuellement à Hyères,

pendant la saison des chaleurs, est déclaré une opération

d'utilité publique et, en conséquence, l'entrepreneur jouira

des privilèges accordés, par la loi, à notre déclaration.

Article 3. - Les travaux seront exécutés conformément

au projet dressé, sous la date du 26 janvier 1820, par le Sieur

Livache, ingénieur des ponts et chaussées, au tracé

indiqué en rouge, sur le plan produit par les ingénieurs,

portant la date du 4 mai 1821, le tout adopté par notre directeur

général des ponts et chaussées, avec les modifications

indiquées dans les avis du Conseil des ponts et chaussées,

du 20 mai 1820 et 26 mai 1821; et encore sous la modification de conduire

à la mer, et non à l'étang des Peschiers, le nouveau

lit du Roubaud. — Ces travaux devront être terminés

en trois campagnes, à dater du 1er janvier prochain.

Article 4. - En vertu de l'article ci-dessus, le concessionnaire aura

la faculté de placer les canaux, levées, ponts, chaussées

et autres ouvrages sus-mentionnés, dans les terres voisines ; il

pourra aussi extraire les matériaux, dont il aura besoin, sur les

mêmes terres, à la charge de payer au propriétaire

l'indemnité voulue par la loi. Il jouira de la même faculté

sur les terres du Domaine, sans indemnité.

Article 5. - Il est accordé au concessionnaire les deux tiers de

la plus-value que les travaux de dessèchement produiront, sur la

portion qui ne lui appartient pas, des terrains enclavés, dans

le périmètre des ouvrages indiqués au plan du sieur

Livache, ci-dessus mentionné et approuvé, dans le projet

du sieur Duval, du 3 mars 1820; sans préjudice de la nouvelle portion

à déterminer, pour les autres terrains qui seraient assainis

par le dessèchement général, s'il est autorisé.

Article 6. - Les terrains desséchés et soumis à la

plus-value seront, pendant 25 ans, conformément aux lois, exempts

de toute nouvelle contribution foncière et ce, à compter

de l'expiration des trois années accordées pour la confection

des travaux.

Article 7. — Le concessionnaire sera propriétaire des nouveaux

canaux, des chaussées et levées qu'il fera, en vertu de

la présente, et y exercera tous les droits dérivant de la

propriété.

Article 8. — Il sera formé, s'il y a lieu, conformément

au Titre X de la loi du 16 septembre 1807; une Commission spéciale

de sept membres pour juger les contestations qui pourraient s'élever,

entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés

pour remplir, pendant le cours des opérations du dessèchement,

les attributions déterminées par l'article 46 de cette loi.

Article 9. — A la fin de chacune des trois campagnes accordées

au concessionnaire, pour l'exécution des travaux, un ingénieur

des ponts et chaussées en vérifiera le degré d'avancement

et s'assurera qu'ils sont exécutés, avec le soin et les

précautions prescrites, par les règles de l'art. Lorsqu'ils

seront terminés, la réception en sera faite par l'ingénieur

en chef du Département. |

Article

10. — Le Sieur Aurran présentera, dans le délai d'une

année au plus tard, son projet de dessèchement général

des marais d'Hyères et de l'étang des Peschiers, il remettra

ce projet à la Municipalité d'Hyères, au Directeur

des Domaines et au Préfet du département. — Ce projet

contiendra les propositions du sieur Aurran pour une transaction à

faire avec la Commune, le Domaine et les autres propriétaires ;

s'il y a de nouveaux terrains à dessécher, le Préfet

provoquera les délibérations nécessaires à

cet effet, pour, sur le tout, être statué par nous, ainsi

qu'il appartiendra, après que les formalités auront été

remplies.

» Article 11. — Notre Ministre secrétaire d'Etat de

l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présente

ordonnance. Signé : Louis. »

-- Lettre d'envoi de l'ordonnance

Dans la lettre d'envoi de cette ordonnance, adressée au Préfet

du Var, le 31 mars 1822, par M. Becquey, directeur général

des Ponts et Chaussées, il est dit :

« Que l'étendue

des marais à dessécher sera portée, jusqu'au fossé

du Palivestre, qui sera contigu et restera en dehors de la levée

du Ceinturon ; que M. Aurran est autorisé à ajouter, à

sa prise d'eau du Roubaud, pour l'irrigation des marais compris dans la

concession, un empellement pour dériver à volonté

les eaux troubles de ce torrent, et les porter dans les dits marais, pour

en exhausser le sol; que le tracé des canaux tels qu'ils sont indiqués

au rouge, sur le dernier plan produit par les ingénieurs, est approuvé

; en observant, quant au présent; de n'apporter aucun changement

à la chaussée des Peschiers, et de ne faire, dans son voisinage,

aucune digue qui puisse occasionner l'inondation des terrains supérieurs

et motiver de justes plaintes de la part des propriétaires. Signé

: Becquey.» |

Sur fond de plan de 1828 sont tracés

en vert :

Sur fond de plan de 1828 sont tracés

en vert :

- le canal de ceinture à l'Ouest et au nord afin de bloquer les

arrivées d'eau venant de ces directions

- les canaux de drainage qui ramènent les eaux vers l'étang

du Pesquier - (zoom) |

--

Réalisation et réception des travaux

"Le dessèchement fut opéré, suivant ces indications,

mais seulement pour les marais des Riolets et du Jail; le marais des

Rhodes fut laissé de côté, pour le moment.

En 1824, les travaux étaient terminés. M. Duval, ingénieur

en chef du Département, fut chargé de les visiter et de

les recevoir ; et, dans son rapport, en date, à Draguignan, du

24 février 1824, il déclare «

que M. Aurran a rempli les obligations qui lui étaient imposées,

pour le dessèchement des Riolets et du Jail ».

Il résulte de ce rapport et d'un autre rapport complémentaire

du même ingénieur, en date du 7 mars 1825, ce qui suit

:

« Le lit du Roubaud a

été dévié à la mer, depuis le point

prescrit par le projet, jusqu'à la lône du Ceinturon, par

le fossé de l'OEil; ce nouveau lit contient toutes les eaux et

les bords en sont suffisamment relevés, pour qu'elles ne puissent

en aucun temps s'extravaser dans les marais. La chaussée de ceinture

du nord-ouest, destinée à empêcher les eaux sauvages

et celles provenant des arrosages des terrains supérieurs de

se jeter dans les marais, n'a pu, par suite de l'opposition des propriétaires,

être portée jusqu'au fossé du Palivestre, qui devait

constituer lui-même le fossé de ceinture ; M. Aurran a

été forcé de l'établir sur son propre terrain,

ainsi que le fossé de ceinture qui le double : cette modification

ne peut qu'être approuvée ; le fossé de ceinture

a été prolongé par un fossé de dégorgement,

qui se rend à l'étang des Peschiers où les eaux

ont tout l'écoulement possible. Le long du fossé qui existe

en amont, au pied de la chaussée des Peschiers et dans lequel

vient déboucher celui de ceinture, le sieur Aurran a établi

une chaussée qui se lie avec celle du dit fossé de ceinture,

avec contre-fossé en amont, pour recevoir les égoûts

des marais; la hauteur de cette chaussée empêche qu'elle

ne soit surmontée par les eaux de l'étang, sans pouvoir

donner lieu à des inondations en amont des marais. A l'extrémité

Est de cette chaussée, il a été établi une

vanne à clapet, ouvrant du dedans des marais au dehors, au moyen

de laquelle l'écoulement des eaux des marais a lieu, lorsque

celles-ci sont plus élevées que celles du dehors, et qui

empêche l'introduction des eaux extérieures, lorsque leur

niveau s'élève au-dessus de celles des marais.

» Dans cet état de choses, le but d'une amélioration

de la salubrité de l'air doit être atteint, et comme M.

Aurran était parvenu, dès 1822, à empêcher

les eaux extérieures de s'introduire dans les marais, ,depuis

le commencement de juin, et qu'ainsi les marais ont été

tenus à sec, pendant tous les étés et les automnes

de 1822 et 1823, les effets de cette amélioration ont dû

devenir sensibles; à cet égard le certificat du maire

d'Hyères ne laisse aucune incertitude.

» Pour ce qui regarde le dessèchement complet des marais,

il a été établi, par tous les rapports faits sur

cette opération, qu'il ne serait entièrement terminé,

que lorsque les parties basses auraient été élevées

par les atterrissements, au-dessus des eaux moyennes de l'étang

des Peschiers ; les dispositions faites tendent à accélérer

cet attérissement. Signé : Duval. » |

--

Vente de la propriété de M. Jean-Baptiste Aurran

"Le dessèchement des marais du Ceinturon ayant été

ainsi opéré, en 1824, au grand bénéfice

de la salubrité du pays, M. Aurran vendit sa propriété

à M. Divernois, citoyen de Genève, savoir, les trois-quarts,

par acte du 28 juin 1825, notaire Massillon, d'Hyères, et le

reste en 1829, par acte du même notaire. Cette vente eut lieu

sous les mêmes réserves qui avaient été imposées

à M. Aurran, quand il avait acquis la propriété

de M. Decheffontaine; c'est-à-dire, de laisser les habitants

d'Hyères, jouir librement des droits et priviléges qu'ils

possédaient, de temps immémorial, sur les terres de l'Accapte,

du Jail et de la Plage-de-Giens, notamment d'y faire paître leurs

bestiaux, d'y couper du bois, etc.

Plus tard, M. Divernois désira de se décharger de cette

servitude qui gênait sa liberté de propriétaire.

En conséquence, il échangea avec la commune d'Hyères,

par acte du 18 mars 1838, notaire Massillon, le droit de pacage que

les habitants avaient sur la terre du Jail, contre la propriété

de la terre de l'Accapte, de 100 hectares environ, qui dès lors

fut réintégrée à la Commune, qui la possède

encore aujourd'hui. Cette terre fut affermée à des particuliers,

moyennant un prix de ferme qui, en 1849, s'élevait jusqu'à

1050 francs par an. Mais il paraît que le fermier ne faisait pas

de très bonnes affaires, car, en 1850, le Conseil municipal fit

remise au fermier Jaunie, de la somme de 525 francs, formant le montant

d'un semestre de sa rente, sur la justification des pertes qu'il avait

éprouvées."

|

Le lit du Roubaud est dévié

vers l'Est et va rejoindre la lone du Ceinturon (qui était l'amorce

de l'ancien canal). Il se jette maintenant directement à la mer

et ne va plus apporter ses eaux et alluvions dans l'étang du

Pesquier.

Le lit du Roubaud est dévié

vers l'Est et va rejoindre la lone du Ceinturon (qui était l'amorce

de l'ancien canal). Il se jette maintenant directement à la mer

et ne va plus apporter ses eaux et alluvions dans l'étang du

Pesquier.

La "levée du Ceinturon" qui est construite (à

+2,00m NGF). au sud du lit du Roubaud sert de digue afin d'empêcher

l'inondation des terres du Ceinturon et Riolets. - (zoom) |

Le Roubaud dans sa version

"bétonnée" actuelle à l'Est

du service ELP.

Juste à droite du laurier rose, vous pouvez voir que

le terrain naturel n'est qu'à environ un mètre

au dessus du radier du Roubaud. Avant le béton il y

avait un talus de terre - (zoom)

|

Portail de propriété

en bois massif afin de prévenir les cultures

des débordements éventuels du Roubaud - (zoom)

|

La "levée

du Ceinturon" et ses 1000m. rectilignes. Au centre le

Roubaud, à gauche et à droite, les levées

(talus) qui permettent de canaliser le Roubaud et éviter

les crues dans les terrains environnant lors des forts orages

- (zoom)

|

Levée du côté

Est, avec vue de la piste d'aviation, à droite - (zoom)

|

|

*

Travaux projetés au quartier des Riolets et à l'Almanarre

"Nous devons dire, cependant, qu'à deux reprises, les propriétaires

des Salines des Pesquiers et celui du Ceinturon, formèrent des

projets qui, s'ils avaient été exécutés,

étaient, de nature à compromettre singulièrement

lés bénéfices que les travaux d'assainissement,

dont nous avons parlé, avaient procurés à la contrée.

Il y a vingt-cinq ans environ, le propriétaire du Ceinturon eut

l'idée malheureuse de vouloir y établir des rizières,

comme en Lombardie; mais lors de l'enquête qui fut ouverte sur

ce projet, il fut facile de démontrer l'énorme préjudice

qui en résulterait pour le pays tout entier; le projet fut abandonné.

Quelque temps auparavant, la Compagnie des nouveaux Salins, de son côté,

avait demandé au Conseil municipal de la ville d'Hyènes,

l'autorisation de construire, à la jonction des Pesquiers

et de la plage d'Almanarre, une fabrique de soude, qui eût

rendu inabordable une des plus belles et des plus agréables promenades

du pays ; en même temps qu'elle eût dévasté

le territoire environnant, par les vapeurs délétères

qu'elle eût répandues sur les cultures. Une enquête

eut lieu; et le projet repoussé par les habitants et par le Conseil

municipal, dans sa délibération, du 17 juin 1855, n'eut

pas de suite."

|

*

Effets inattendus du dessèchement des marais

"Après le dessèchement complet des Riolets et du

Jail, en 1822, la mise en culture et l'ensemencement des terres, qui

avaient été conquises sur les marais, on observa un phénomène

auquel on était loin de s'attendre, et qui diminua singulièrement

la valeur que, au point de vue des produits agricoles, le dessèchement

devait donner au domaine du Ceinturon.

On fut tout étonné de voir que les plantes utiles, céréales,

légumes, herbes fourragères, etc., ne pouvaient y venir

à bien. L'eau de la mer, dont les infiltrations baignaient profondément

la base du sol, n'étant plus refoulée par l'eau douce

qui la recouvrait autrefois et qu'on avait enlevée, remontait

pendant l'été, par le fait de la capillarité, et

le sel, venant effleurir à la surface, sous l'action du soleil,

faisait périr les cultures : de sorte que les terres desséchées

à grands frais, étaient devenues plus improductives que

par le passé. Le pays y avait gagné d'être débarrassé

des fièvres endémiques qui l'infestaient; mais cela ne

faisait pas tout à fait le compte du propriétaire: Qu'aurait-il

fait alors ? "

*

Remise en eau progressive des anciens marais

"Le propriétaire aurait tout simplement ramené, dit-on,

peu à peu les eaux douces dans le marais. Bientôt, les

anciens végétaux palustres s'y reproduisirent avec une

abondance extrême, constituant une espèce de fourrage grossier

qui, sous le nom d'Apaillons, devint l'objet d'un commerce important.

de sorte, que le domaine du Ceinturon, dont la ferme, dans les premières

années qui suivirent le dessèchement, ne rapportait guère

que 3000 francs par an, en rapporterait aujourd'hui plus de 30000, depuis

que les eaux douces du Roubaud y auraient été ramenées." |

Sur fond de plan de 1914, nous retrouvons

les zones bleutées qui nous indiquent à nouveau des zones

de marécages au Ceinturon , Riolets, Jay et Rhodes, suite à

la remise en eau progressive de ces terrains par M. Divernois.

Sur fond de plan de 1914, nous retrouvons

les zones bleutées qui nous indiquent à nouveau des zones

de marécages au Ceinturon , Riolets, Jay et Rhodes, suite à

la remise en eau progressive de ces terrains par M. Divernois.

Sur ce plan il est indiqué le marais de" l'Esparre",

ainsi que "Golfe de Costebelle", juste sous le nom "Le

Palivestre". Il n'y a pas encore d'avions !

La ligne de chemin de fer qui va jusqu'aux Vieux Salins a été

mise en service en 1876 - (zoom) |

*

Création du salin des Pesquiers

"Cependant, on ne s'était pas aperçu jusqu'ici,

surtout depuis l'établissement des nouveaux Salins, qui avait

complètement assaini les terrains marécageux, situés

au nord des Pesquiers, que les agissements du propriétaire

du Ceinturon, eussent eu une influence fâcheuse sur la santé

publique. Pendant les travaux du chemin de fer, on avait bien observé,

chez les habitants des campagnes voisines, quelques cas de fièvre

intermittente; mais ils devaient être attribués aux grands

mouvements de terrain, et à la stagnation des eaux pluviales

dans les excavations qui furent pratiquées, et non pas aux

effluves marécageuses pouvant provenir du Ceinturon."

Merci M. Alphonse Denis pour

les informations précieuses qu'il nous a transmises ci-avant.

Pour les amateurs, ne manquez pas de lire ce livre dans son intégralité.

|

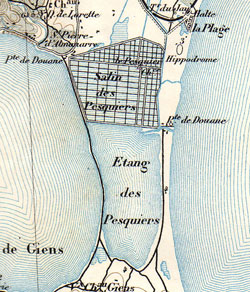

La création du salin des

Pesquiers au nord de l'étang, va permettre d'assainir celui-ci.

Il reste encore au nord, le marais de l'Esparre qui sera remblayé

ultérieurement pour en faire la décharge municipale de

l'Almanarre - Fond de plan 1900 - (zoom)

La création du salin des

Pesquiers au nord de l'étang, va permettre d'assainir celui-ci.

Il reste encore au nord, le marais de l'Esparre qui sera remblayé

ultérieurement pour en faire la décharge municipale de

l'Almanarre - Fond de plan 1900 - (zoom) |

*

Création de la base aéronavale du Palyvestre

Le mot "Palyvestre" vient du latin "Paludes",

qui signifie "Marécage".

La plaine du Palyvestre était à l'origine un vaste paturage.

Il devient un aérodrome au début du siècle.

En 1919, le Ministre de la marine décide d'assécher

les pâturages et, en 1920, la Marine utilise le terrain du Palyvestre

pour ses avions.

En 1922, le premier hangar est construit.

La piste de l'aérodrome a été construite sur

la plaine marécageuse après des remblaiements. L'altitude

de ce terrain d'atterissage se situe seulement 2,00 mètres

au dessus du niveau de la mer.

Les terrains situés au nord/Est sont à la côte

+1,00m ; ceux au sud/Est sont à la côte +0,50m environ

ou subsistent encore des marécages dont les eaux s'évacuent

vers la lone qui se jette dans le port de La Plage.

|

L'aérodrome avec ses batiments

vers 1930 - (zoom)

L'aérodrome avec ses batiments

vers 1930 - (zoom) |

Le camp d'aviation du Palyvestre

vient de naître là ou sur le plan de 1914 il était

indiqué "Golfe de Costebelle". Nous retrouvons

le tracé de canaux (en bleu) pour l'assèchement

des marécages - fond de plan 1932 - (zoom)

Le camp d'aviation du Palyvestre

vient de naître là ou sur le plan de 1914 il était

indiqué "Golfe de Costebelle". Nous retrouvons

le tracé de canaux (en bleu) pour l'assèchement

des marécages - fond de plan 1932 - (zoom) |

La piste "en croix"

de l'aérodrome est construite. Ceci a conduit à

certaines modifications des canaux de drainage des eaux. On

trouve un étang au niveau de la Tour du Jay dont les

eaux s'écoulent vers le port de La Plage - fond de plan

1959 - (zoom)

La piste "en croix"

de l'aérodrome est construite. Ceci a conduit à

certaines modifications des canaux de drainage des eaux. On

trouve un étang au niveau de la Tour du Jay dont les

eaux s'écoulent vers le port de La Plage - fond de plan

1959 - (zoom) |

|

|

Travaux

de remblaiements récents sur les marais |

|

* La décharge municipale de l'Almanarre

A partir des années ???, il a été

entrepris d'utiliser le marais de l'Esparre afin d'y crée la

"décharge municipale" dans laquelle ont été

stocké "des matériaux et objets divers" (à

l'Est de la station d'épuration ; route des Marais). Cela allait

de la terre végétale en passant par les gravas de chantier,

les déchets végétaux ...... machives à

laver, frigo et autres !!!

Les remblais réalisés sur une surface d'environ 9 hectares

ont été stoppés il y a quelques années

....... à 30 mètres de hauteur. Avec ses 2,5 millions

de m3, cela n'a rien d'esthétique dans le paysage.

Un projet de réhabilitation du site a été étudié.

Il n'a toujours pas abouti.

Aujourd'hui au pied de cette décharge se trouve la déchèterie

qui fait l'objet d'un tri sélectif.

|

Vue de Notre Dame de la

Consolation ; en partant de la droite :

1 - Déchèterie pour tri sélectif

2 - Décharge municipale stoppé à 30m. de hauteur

3 - Parc d'attraction

4 - Parking du parc d'attraction - (zoom)

|

*

Le parc d'attraction "Magic World"

Afin d'accueillir le parc d'attraction "Magic

World", le marais situé entre le rond point Arromanche et

la voie ferrée a été remblayé (au sud de la

Tour du Jay).

Quelques années plus tard, le parc d'attraction sera déplacé

entre la décharge municipale de l'Almanarre et le marais Redon.

Les remblais viendront encore bien grignoter les marais du secteur avec

notamment un immense parking de 1500 places pour accueillir les visiteurs

ainsi que le "marché aux puces du dimanche". |

Au premier plan le parking, au milieu

le park d'attraction, le plateau de remblais en arrière plan

: la décharge municipale - (zoom)

Au premier plan le parking, au milieu

le park d'attraction, le plateau de remblais en arrière plan

: la décharge municipale - (zoom)

|

Les

marais et les lônes .... survivants |

|

Ces

espaces humides "survivants" sont maintenant protégés

comme le marais des Estagnets (Lestève), l'étang des Pesquiers,

le marais Redon (Rodes ou Rhodes), ainsi que la zone des marais des Vieux

Salins.

Ce dernier marais, à l'Est des marais salants est peut-être

un "échantillon" de ce qu'était toute cette zone

marécageuse à l'époque du moyen âge.

Cela permet de préserver les espèces animales et végétales

qui les occupent.

Il reste également 3 lônes au nord de l'Ayguade qui sont

probablement les restes d'anciens bras du Gapeau. |

LES

MARAIS AU SUD |

Sur fond de plan Cassini de 1778

; localisation de l'étang des Estagnets (Etang de Lestève)

Sur fond de plan Cassini de 1778

; localisation de l'étang des Estagnets (Etang de Lestève)

et des lacs de la Catte (aujourd'hui disparus) - (zoom) |

*

Le marais des Estagnets |

|

|

Le marais des Estagnets

photographié de la table d'orientation de Giens - (zoom)

Le marais des Estagnets

photographié de la table d'orientation de Giens - (zoom)

|

Le marais des Estagnets

photographié de la plage en regardant vers l'Est - (zoom)

Le marais des Estagnets

photographié de la plage en regardant vers l'Est - (zoom) |

|

LES

MARAIS ET ETANGS AU CENTRE |

Sur fond de plan 1914 ; localisation

du marais de l'Esparre (remblayé par la décharge municipale

; voir ci-dessus),

Sur fond de plan 1914 ; localisation

du marais de l'Esparre (remblayé par la décharge municipale

; voir ci-dessus),

du marais Redon (appelé "Les Rodes") , l'étang

de la Tour du Jay et la lone de la Plage - (zoom) |

| *

Le marais Redon |

| |

| *

L'étang de la Tour du Jay et lone de la Plage |

L'étang de la Tour

du Jay au sud de la base aéronavale recueille

L'étang de la Tour

du Jay au sud de la base aéronavale recueille

les eaux des différents canaux de drainage de celle-ci

- (zoom) |

Arrivée du canal de

ceinture ouest qui draine les eaux du secteur

Arrivée du canal de

ceinture ouest qui draine les eaux du secteur

et qui aboutit au canal ci-dessous à gauche - (zoom) |

Portion de canal situé

au sud/est du marais ci-dessus et

Portion de canal situé

au sud/est du marais ci-dessus et

qui va se prolonger dans la lone (à droite) - (zoom) |

Lone de la Plage située

entre la route départementale et les immeubles

Lone de la Plage située

entre la route départementale et les immeubles

sous lesquel l'eau s'évacue ensuite dans le port de la

Plage - (zoom) |

|

| *

L'étang artificiel de l'Hotel Plein Sud |

L'étang artificiel

de l'Hotel Plein Sud présente aujourd'hui un "aspect

sympathique" après la mise en place d'un double

système de pompage qui le remplit et le vide d'eau de

mer afin de créer un renouvellement permanent de l'eau.

Cela évite la formation d'odeurs peu agréables,

le développement des algues ainsi que la prolifération

des moustiques - (zoom)

L'étang artificiel

de l'Hotel Plein Sud présente aujourd'hui un "aspect

sympathique" après la mise en place d'un double

système de pompage qui le remplit et le vide d'eau de

mer afin de créer un renouvellement permanent de l'eau.

Cela évite la formation d'odeurs peu agréables,

le développement des algues ainsi que la prolifération

des moustiques - (zoom) |

L'étang a été

vidé en janvier 2006 afin d'en assurer le nettoyage.

Il semblerait que cet étang s'est formé suite

à l'extration de sable nécessaire à la

construction de la piste d'atterrissage pour les avions dans

les années 30 - (zoom)

L'étang a été

vidé en janvier 2006 afin d'en assurer le nettoyage.

Il semblerait que cet étang s'est formé suite

à l'extration de sable nécessaire à la

construction de la piste d'atterrissage pour les avions dans

les années 30 - (zoom) |

|

|

Sur fond de plan 1914 ; localisation

des lônes dont la pluplart sont des "bras morts" du

Gapeau - (zoom)

Sur fond de plan 1914 ; localisation

des lônes dont la pluplart sont des "bras morts" du

Gapeau - (zoom) |

| *

La lône du Ceinturon et embouchure du Roubaud |

|

| *

La lône de l'Estalle |

La lone de l'Estalle (situé

au nord de l'Ayguade) qui est l'exutoire du ruisseau "La

Ritorte"

La lone de l'Estalle (situé

au nord de l'Ayguade) qui est l'exutoire du ruisseau "La

Ritorte"

a des dificultés pour s'écouler à la mer

à cause des dépôts d'alluvions - (zoom)

|

La lône de l'Estalle

(en regardant vers l'ouest) draine les eaux de

La lône de l'Estalle

(en regardant vers l'ouest) draine les eaux de

ruissellement des ruisseaux en amont depuis le quartier de La

Ritorte.

La réalisation du stade de l'Ayguade a conduit à

combler la partie nord de la lone de l'Estalle - (zoom) |

|

| *

La lône de la Dollieule |

La lone de la Dollieule

a les mêmes difficultés que la lone de l'Estalle

La lone de la Dollieule

a les mêmes difficultés que la lone de l'Estalle

pour évacuer ses eaux (voir ci-dessous) - (zoom) |

La lone de la Dollieule

(vue de la piste cyclabe, en regardant vers l'ouest)

La lone de la Dollieule

(vue de la piste cyclabe, en regardant vers l'ouest)

se perd des marécages environnants - (zoom) |

Vue à partir du bord

de mer (en regardant vers l'ouest)

Vue à partir du bord

de mer (en regardant vers l'ouest)

|

Malgré l'ouverte

fréquente d'une brèche par les services municipaux

afin de vider l'eau de la lone, le ressac de la mer ramène

en permanence des alluvions qui l'obstrue à nouveaux.

Cet exemple peut éventuellment illustrer la façon

dont a pu se réaliser le cordon dunaire ?? - (zoom)

Malgré l'ouverte

fréquente d'une brèche par les services municipaux

afin de vider l'eau de la lone, le ressac de la mer ramène

en permanence des alluvions qui l'obstrue à nouveaux.

Cet exemple peut éventuellment illustrer la façon

dont a pu se réaliser le cordon dunaire ?? - (zoom)

|

|

LES

ETANGS AU NORD/EST |

| *

Les étangs des Vieux Salins |

En dehors des aires de tables

salantes, il existe encore des zones qui nous

En dehors des aires de tables

salantes, il existe encore des zones qui nous

rappelle ce que pouvait être les marécages d'autrefois

- (zoom) |

Etangs situés à

l'extrême Est des vieux salins. Les flamants roses

Etangs situés à

l'extrême Est des vieux salins. Les flamants roses

apprécient ces espaces bien paisibles - (zoom)

|

|

|