|

|

|

|

|

|

| Uu

puits aérien !!! ...Bizarre ??? |

|

|

ORIGINE

DE L'IDEE DU PUITS AERIEN : LA ROSEE |

|

La

rosée qui mouille nos chaussures lorsque nous marchons dans

l'herbe n'attire pas vraiment notre attention.

Pourtant combien de litres d'eau pourrions nous recueillir dans un

pré sans qu'il soit tombé un seule goutte d'eau de pluie

durant la nuit !

L'homme, comme les animaux ont toujours su se rafraichir individuellement

avec cette eau du petit matin.

Goutte de rosée du "petit

matin". Une bien grosse goutte pour une si petite surface de

condensation

et pourtant quelques heures avant, la feuille était sèche

!!! - (zoom)

|

HISTOIRE DES CONDENSATEURS

D'HUMIDITE A L'ORIGINE DES PUITS AERIENS

|

|

On rapporte que

trois siècles avant Jésus-Christ la ville de Féodosia

(ou Théodosia) en Crimée (Ukraine) située dans

une cuvette entourée de collines, était privée

de sources et de rivières. Les habitants ne manquaient pourtant

pas d'eau potable qui coulait aux cent quatorze fontaines de la ville.

A la fin du 19ème siècle, F. Zibold, ingénieur

chargé des travaux d'adduction d'eau à Féodosia,

avait découvert sur les collines environnantes de gigantesques

cônes de pierres à côté des canalisations

en grès pour l'alimentation en eau de la ville.

Il en a déduit que l'eau s'échappait

des treize amoncellements de pierres calcaires mesurant une trentaine

de mètres de long sur vingt cinq de large et dix mètres

de hauteur. L'air pouvait pénétrer à l'intérieur,

apportant l'humidité en vapeur contenue dans l'atmosphère

ambiante et s'y déposait en gouttelettes à la suite de

condensations répétées chaque fois que la température

intérieure des massifs pierreux était au point de rosée

par rapport au degré de saturation de l'air entrant.

Il s'était convaincu que ces pyramides étaient

des condenseurs d'humidité pouvant chacun - selon le résultat

de ses calculs - fournir quotidiennement environ 55000 litres d'eau

potable à la cité antique. Ce qui n'était qu'une

hypothèse.

L'ingénieur

Zibold démarra en 1905 à Féodosia, un condenseur

de 20 m. de diamètre à la base, 8 mètres de diamètre

au sommet et de 6 m de haut. Les deux mille tonnes de galets furent

entassés en forme de cône tronqué. La dalle en forme

d'assiette avait 1,15 m. de profondeur. La production de rosée

la plus favorable arriva à 350 litres par jour. L'expérience

ne dura que quelques années suites à des problèmes

d'étanchéité du socle.

C'est au tour

d'un français, Léon Chaptal, d'essayer ce procédé,

en 1929 à Montpellier. En s'inspirant des expériences

passées, il réalisa un monticule de pierres d'environ

15 m3 sur une dalle étanche. Mais la production d'eau en une

journée fut toujours inférieure à un litre. |

Maquette du condenseur réalisé

par F. Zibold à Féodosia (Ukraine) - Photo D. Vinçon

Etat actuel du puits aérien réalisé

par F. Zibold à Féodosia - (zoom)

|

|

LE

PROFESSEUR KNAPEN, "MEDECIN DES PIERRES" ET "COLLECTEUR

DE ROSEE"

|

|

La

respiration artificielle des murs

Lauréat de l'Académie des sciences de Belgique et de la

Société des ingénieurs civils de France, il apparaissait

comme un véritable spécialiste des questions hygrométriques

et plus particulièrement à la solution du problème

de la conservation et l'assainissement des habitations. Il était

arrivé à établir des théories nouvelles.

Ainsi, au lieu de s'opposer à l'évacuation de l'humidité

en réalisant l'imperméabilisation la plus complète

des parois murales comme c'était alors l'usage dans chaque pays,

il s'attacha à la faire sortir.

Ayant observé et étudié

longuement les phénomènes naturels qui provoquent l'envahissement

des corps poreux par l’humidité du sol et des eaux pluviales,

M. Knapen conçut un conduit en terre cuite qui pénétrant

jusqu'à moitié de l'épaisseur du mur comme un drain

dans une plaie extrait automatiquement son humidité.

Le «siphon Knapen» était né. En établissant

une circulation d'air de bas en haut des murs, il allait permettre le

sauvetage de célèbres monuments rongés par l'humidité,

et faire depuis le tour du monde.

Avec les célèbres fresques de la Chaise-Dieu (Haute-Loire),

le procédé avait fait ses preuves. Le Palais de Versailles

comme la gare de l’Est, de riches châteaux, des abbayes

comme de simples cités ouvrières retrouvèrent,

grâce à cet ingénieux système la salubrité.

Ce véritable sauvetage de précieux édifices, comme

le Petit et le Grand Trianon, valut à M. Knapen le titre mérité

de «médecin des pierres».

L'idée

du puits aérien

De cette invention du siphon atmosphérique devait germer l'idée

du puits aérien émise pour la première fois au

Congrès de l'Eau à Alger, en janvier 1928.

Le siphon extrait des murs humides l'eau de la capillarité pour

la renvoyer à l'état d'air saturé dans l'atmosphère.

« Pourquoi ne pas faire l'inverse s'est dit M. Knapen, et capter

l'humidité de l'air pour la condenser et la remettre à

l'état liquide dans des corps poreux ? »

L'expérimentation

Remplacer la pluie par la rosée pour remplir les puits et servir

ainsi la régénération des régions désertiques,

tel fut désormais le but des recherches de M. Knapen.

Un puits aérien d'expérimentation devait être construit

sur un terrain offert par le gouvernement algérien. Le climat

africain pouvait seul présenter les grandes différences

thermiques entre le jour et la nuit, ainsi que les variations hygrométriques

de l'atmosphère nécessaires à son fonctionnement

continu pendant la saison chaude.

Certains empêchements contraignirent le chercheur à renoncer

à ce projet et c'est ainsi qu'il porta son choix sur cette colline

de Trans pour commencer son expérience, car à son avis

le climat se rapprochait le plus des conditions climatiques des pays

chauds.

|

M. Knapen devant le puits aérien

de Trans en Provence

Photo extraite de l'article de presse du 15/10/1961

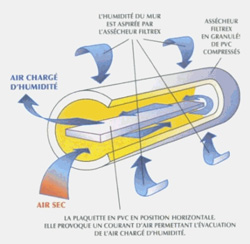

siphon atmosphérique -

(zoom)

Extrait de plan du Syndicat d'Initiative

qui localise le puits aérien - (zoom)

|

|

LE

PUITS AERIEN DE TRANS EN PROVENCE |

|

Introduction

" Est-ce un pigeonnier original, un ouvrage militaire ou un mystérieux

temple inspiré de l'Afrique noire ?"

En arrivant au bas des Croisières, par la route des Arcs, bien

des automobilistes se posent la question au passage à niveau

de Trans-en-Provence.

Posé comme une ruche géante au sommet de la pittoresque

colline du Clos de l'Hermitage, ce dôme de pierre percé

de multiples meurtrières peut à juste titre intriguer

le passant.

Cette curiosité se trouve éveillée plus encore

lorsqu'un des habitants qui voient ce monument depuis plus de trente

ans lui dit simplement : Ah ! ça c'est le puits aérien

du pauvre M. Knapen... »

La

naissance de ce curieux édifice transian remonte en 1930. Cette

année là, M. Knapen, savant homme du Nord décida

de se fixer à Trans en Provence pour y réaliser une

étonnante expérience : celle de récupérer

l'humidité nocturne de l'air avec un condensateur artificiel

pour résoudre le problème de la sécheresse. Autrement

dit : approvisionner un puits avec de la rosée.

Il acheta une terrain

situé à 180 m d'altitude sur un promontoire couvert

d'oliviers centenaires et relativement à l'abri des courants

desséchant du mistral. Cet endroit est par contre, exposé

de plein front aux vents de mer et aux vents du soir de la montagne.

Durant une année, des tonnes de pierres prirent le chemin de

sa propriété de M. Knapen où s'édifiait

l'étrange monument qui peut défier le temps.

Les données

techniques de la construction du puits aérien

1° Enveloppe extérieure de

cette construction ovoïde

--- constituée de roches calcaires assemblées selon

la technique des pierres apparentes.

--- d'un diamètre à la base : 12 m.

--- d'une hauteur d'environ 12,75 m.

--- d'une épaisseur à la base 2,50 m.

--- percée de deux rangées de 30 ouvertures de 0,35

m x 0,50 m de hauteur dans la partie basse

--- percée de cinq rangées de .... beaucoup d'ouvertes

dans la partie haute (difficile à compter !!)

--- avec porte d'accés de 1,85 m de large au niveau du sol

qui permet de pénétrer à l'intérieur de

l'ouvrage qui a un couloir périphérique de 1,40 m. de

largeur dont le caniveau recueille les eaux de condensation sur les

ardoises.

--- avec porte d'accés haute (pour accéder

sur le cylindre du puits ??) et escaliers permettant de monter

sur "la cloche" (probablement pour accéder

à la cheminée extérieure). Une échelle

métallique extérieure permettait de se hisser jusqu'à

cette porte.

2° Puits aérien

--- constitué

d'une masse de béton en grenaille de porphyre et mortier au

ciment dans laquelle on a disposé, suivant des directions déterminées,

des tubes poreux spéciaux de 3 cm. de diamètre environ,

connus sous le nom de siphons aériens. Sur la face externe

de cette masse bétonnée, on a implanté 3000 morceaux

d'ardoises (30 cm x 20 cm environ) afin que

l'air ambiant, pénétrant par les orifices de l'enveloppe

dépose des gouttelettes comme sur une carafe frappée

et provoque un ruissellement vers la citerne.

--- d'un diamètre extérieur à la base de 3,20

m. (circonférence mesurée = 10 m.)

--- d'un diamètre extérieur au sommet ...... plus grand

qu'à la base (difficile à mesurer)

--- d'un diamètre intérieur de 1,00 m. (épaisseur

de la paroi du puits = 1,10m)

--- d'une hauteur de 9,00 m.

--- ménagée au-dessus du niveau du sol. Ce puits est

donc bien « aérien ».

--- dont l'axe de la cavité du puits est occupé par

un tube métallique de 30 cm de diamètre qui traverse

la cloche et la dépasse de 50 cm afin d'utiliser le refroidissement

nocturne de l'air.

3° La citerne

A

ce jour, nous n'avons aucune indication concernant les caractéristiques

de la citerne de récupération des eaux de rosée..

L'enquête continue .....

La construction du puits a été réalisé

avec les moyens les plus rudimentaires afin de rester le plus possible

dans les conditions que le constructeur rencontre dans les pays désertiques.

Le fonctionnement

du puits aérien

Voici comment Monsieur KNAPEN concevait

le fonctionnement de son puits :

1° La nuit l'air froid pénètre dans le tube métallique

central. Il remonte ensuite par le vide annulaire qui entoure ce tube,

glisse le long de la masse externe en béton et sort par les

orifices inférieurs de la cloche.

2° Le jour, l'air pénètre par les orifices supérieurs

de l'enveloppe, il arrive au contact des ardoises et de la masse interne

à basse température, se refroidit, laisse déposer

une partie de son humidité et s'échappe par les ouvertures

inférieures. Les gouttelettes formées à l'intérieur

du condenseur tombent sur le plancher et elles sont conduites par

des rigoles dans une citerne enterrée.

Mis en fonctionnement, le puits aérien devait confirmer cette

théorie. Lorsque plusieurs journées froides faisaient

place brusquement à une température très chaude,

généralement précédée de brouillards,

des traces de condensation furent relevées à diverses

reprises.

Les jours les plus "favorables" ne fournirent que la valeur

d'un seau de 10 litres ! M. Knapen espérait obtenir 30000 à

40000 litres par jour de son ouvrage.

Ce fait, prouvait tout de même que la solution du problème

serait possible à condition de persévérer dans

les observations et les expériences indispensables pour mettre

le dispositif de captation en rapport avec les conditions météorologiques

locales.

Le

résultat de l'expérience

Pourquoi ce résultat fut si faible ? Monsieur KNAPEN avait

songé à des températures variant la nuit de 4°

en dessous de zéro à 11 ° au-dessus de zéro.

Il était loin du compte à Trans en Provence où

pendant les mois d'été les différences ne sont

que de quelques degrés. En outre, le condenseur était

trop grand, il ne pouvait se refroidir suffisamment la nuit. Il semblerait

que le condenseur idéal devrait être léger.

Les projets sans suite

L'inventeur avait prévu trois types d'études de puits

à construire dans des contrées différentes, avant

de pouvoir faire entrer ce procédé dans la pratique

générale.

M. Knapen ne disposa pas des moyens nécessaires et onéreux

pour poursuivre ces recherches. La seule construction de ce puits

expérimental de Trans avait coûté l'équivalent

de 25 millions d'anciens francs 1961. Le professeur devait disparaître

en 1941, à l'âge de quatre-vingts ans, en laissant son

oeuvre inachevée.

Mais ce puits aérien, s'il n'était pas au point sur

le plan pratique, s'était par contre révélé

concluant dans le domaine expérimental.

Le puits aujourd'hui

Bien que les expériences n'aient pas continué, Monsieur

KNAPEN étant décédé en 1941, le puits

aérien est toujours là. A l'adret parmi les villas de

caractère, il domine, de son élégante silhouette

de colombier, la petite ville arrosée par la Nartuby. Il est

devenu l'une des curiosités touristiques de Trans en Provence

et fait partie du patrimoine local. Il reste unique en son genre.

|

Vue sud/est de la "cloche"

du puits aérien avec ses 5 rangée

d'aération en partie haute - (zoom)

Vue sud/ouest.... un jour de pluie

! - (zoom)

Détail de la vue sud/ouest avec sa porte d'accés haute

et son escalier construit dans l'épaisseur

de la "cloche" : le dome - (zoom)

Vue nord de la "cloche" du puits aérien.

On y accède par le côté droit

- (zoom)

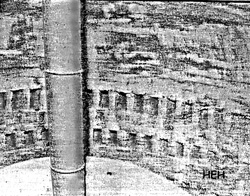

Extérieur du puits aérien avec les marque de fixation

des ardoises

qui n'ont pas résistées aux vandales depuis 1932 - (zoom)

Détail des quelques ardoises "survivantes" dans la

partie supérieure du puits - (zoom)

Espace entre "la cloche" (à gauche) et le puits aérien

(à droite)

Au centre de la photo ; la porte d'accés haute - (zoom)

|

Tube métallique de

30 cm de diamètre situé

Tube métallique de

30 cm de diamètre situé

entre la cloche et le dessus du puits aérien

Photo extraite de l'article de presse du 15/10/1961 |

A gauche, la paroi de la

cloche et ses trous de ventilation

A gauche, la paroi de la

cloche et ses trous de ventilation

En face la porte d'entrée

A droite la paroi extérieure du puits aérein -

(zoom) |

|

Une

part d'eau plus trois part de soleil

Techniciens ou profanes, élèves des établissements

de notre ville conduits par leurs professeurs, ont depuis souvent repris

le chemin de la propriété de M. Knapen.

Le vieux puits, comme un travail de Romain, défie le temps. Seuls

la détérioration de la cheminée métallique

qui le surmontait et le bris de nombreuses ailettes d'ardoise à

l'intérieur marquent le passage de quelques vandales.

A proximité s'élève la villa que fit construire le

professeur. Villa d'une conception architecturale particulière

elle aussi, avec ses 200 mètres carrés de terrasses, et

évidemment ses murs équipés de siphons atmosphériques.

Elle était le prototype de l'habitation salubre pour colonies et

pays chauds.

Dans le parc, le visiteur peut également remarquer plusieurs cyprès.

Ceux-ci furent l'objet d'une remarquable expérience d'hydrogenèse

aérienne. Déplantés en plein mois d'août, c'est-à-dire

à une époque peu favorable, deux de ces arbres furent replantés

par le professeur à proximité et dotés d'un condensateur

atmosphérique sous forme de grenaille de porphyre. mélangée

à la terre.

Ces cyprès devaient non seulement reprendre racine, mais se développer

plus rapidement que les autres grâce à la récupération

des humidités atmosphériques.

Ainsi se trouvait étendu aux plantes et aux arbres le principe

du puits aérien pour lutter. contre la sécheresse.

Ainsi se justifiait le proverbe arabe que le professeur citait souvent

au cours de ses conférences et qui disait : Une part d'eau et trois

parts de soleil donnent quatre parts de produits.

C'est à ce proverbe à nouveau oublié que le visiteur

peut songer aujourd'hui avec mélancolie en regardant sur la colline

les laborieux travaux de forage d'un puits. Pendant qu'à proximité,

dans l'ombre d'un vieux monument, des gouttes, en tombant régulièrement,

marquent encore l'écoulement du temps.

Temps passé ou futur ? On ne le sait. |

Caniveau de récupération

des eaux de condensation sur les ardoises. Le jour de notre visite

c'est ... la pluie qui remplissait le caniveau - (zoom)

Ouverture de 0,35m x 0,50m pour

la ventilation

base du puits aérien - (zoom)

|

Couloir d'entrée

du puits aérien au travers des 2,50m

Couloir d'entrée

du puits aérien au travers des 2,50m

d'épaisseur de la paroi de la cloche - (zoom) |

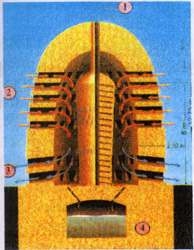

Coupe schématique

du puits aérien

(1) le haut de la cloche avec le tuyau métallique qui

prend l'air à l'extérieur

(2) Cinq rangées d'ouvertures supérieures

(3) Deux rangées d'ouvertures inférieures

(4) Assise de l'ouvrage et citerne de stockage de l'eau

Document extrait de la brochure du Syndicat d'Initiative de

Trans en Provence

|

|

|

Les informations et textes ci-dessus sont essentiellement

la synthèse de documents disponibles au Syndicat d'Initiative

de Trans en Provence et notamment d'un article de presse du 15 octobre

1961 rédigé par Robert GRASSON.

Merci pour ces précieuses informations.

|

|

|

Aujourd'hui

nous savons que les meilleurs "condenseurs de rosée"

doivent se refroidir rapidement. Ils doivent donc être léger

..... comme l'herbe des prés dont nous parlions au tout début

de cette page.

Une association continue à

travailler sur ce sujet, c'est l'O.P.U.R.

(Organisation Pour l'Utilisation

de la Rosée).

Pour les amateurs, vous trouverez sur le site de cette association le

suivi de leurs expériences actuelles et la description du matériel

employé.

|

|

LA

ROSEE .....DANS QUELLES CONDITIONS SE FORME T-ELLE ??? |

|

|

Tout en rédigeant cette page, je me suis demandé dans

quelles conditions l'humidité contenue dans l'air pouvait bien

se transformer en cette "fameuse gouttelette d'eau", objet

de tant de réflexions et de travaux aussi importants !

Ci-après une petite récapitulation de mes recherches sur

le net.

Définition

du point de rosée

Le point de rosée est une mesure directe de la quantité

de vapeur d'eau contenue dans l'air. En météorologie,

on se sert de l'écart entre la température et la température

du point de rosée pour connaître les conditions d'humidité

de l'air ambiant.

L'air que nous respirons contient une certaine quantité d'eau

sous forme de vapeur (gaz); cette vapeur est invisible mais elle est

bien présente.

Or une masse d'air peut contenir une quantité maximale de vapeur

d'eau; au-delà de cette quantité, la vapeur d'eau se condense

en gouttelettes liquides.

Aussi, l'air chaud a pour caractéristique de "tolérer"

une plus grande quantité de vapeur d'eau que l'air froid. Par

exemple, en hiver, la vapeur d'eau que nous expirons se condense au

contact de l'air, phénomène qui ne se produit pas l'été.

L'air qui se refroidit atteindra donc éventuellement une température

à laquelle il ne peut plus tolérer la quantité

de vapeur d'eau qu'il contient. La vapeur d'eau se condensera et l'air

expulsera son surplus d'eau sous forme liquide. On dit alors que l'air

a atteint la température du point de rosée.

La nuit, lorsque l'air se refroidit, le point de rosée nous indique

par exemple la température à laquelle se formera la rosée

ou le brouillard.

Le point de rosée est donc une mesure de l'humidité de

l'air ; plus l'air est sec, plus la différence de température

entre l'air et le point de rosée est grande. Plus l'air est humide,

plus l'écart est petit.

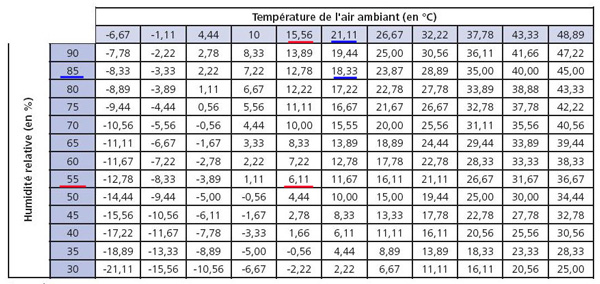

Par exemple, pour une masse d'air dont la température est de

15,6°C et l'humidité relative de 55% le point de rosée

est de 6,1 °C alors que pour une masse d'air dont la température

est de 21,1°C et l'humidité relative de 85% le point de rosée

est de 18.3°C (voir tableau ci-dessous).

Le point de rosée des chaudes nuits d'été avoisine

les 20°C alors que celui-ci se retrouve plutôt aux environs

de -25°C durant les froides et sèches journées d'hiver.

Tableau

de calcul du point de rosée

informations

complémentaires sur site original

http://www.benjaminmoore.ca/professionals/manual/fr/12-03.pdf

|

|